○広尾町立学校管理規則の制定について

昭和51年12月28日

広尾町教育委員会教育長から各小・中学校長あて

昭和51年12月28日広尾町教育委員会規則第2号をもって広尾町立学校管理規則が公布され、昭和51年12月28日から施行することになりました。この規則は、学校教育法の一部を改正する法律の施行その他関係法令等の改正により諸規定を整備するものであり、取扱い上現行学校管理規則の全部を改正したものであるから運用にあたっては次の事項に留意のうえ遺憾のないようにして下さい。

なお、昭和46年4月1日付「学校管理規則の改正について」の教育長通達は、廃止します。

記

1 総則に関すること

(1) この学校管理規則(以下「規則」という。)は、学校管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的として制定したものであるが、その制定にあたっては従来の学校管理規則を基本としながら法令の改正等による規定の整備或いは従来明確を欠いていた点等の補正を行ったものである。

(2) 学校の管理運営については、この規則のみが適用されるものでなく当然他の関係法令、条例、規則等それぞれの規定によるものである。

(3) 教頭の職務の代理及び代行について

ア 従来校長に事故があるとき又は欠けたときは、法令上校長の権限に属することが明定されている事務を教頭である教諭に行わせるためには、当該教頭に校長事務取扱を命ずる必要があったが学校教育法第28条第5項の定めにより教頭に校長の職務を代理し、又は代行する権限が付与されたものである。

イ 校長に事故があるとき又は欠けたときは、その時に教頭に校長の職務を代理し、又は代行する権限が生ずるものである。「校長に事故があるとき」とは、校長が長期又は遠隔地への旅行、病気その他何等かの理由により職務を行うことができない場合をいい、また、「欠けたとき」とは、退職死亡等により直前に在職した者が欠けて校長の職務を占める者がいない状態をいうものである。

ウ 教頭が校長の職務を代理し、又は代行する権限は、校長の職務権限のすべてに及ぶものである。したがって学校教育法その他法令の規定により校長の権限とされている児童生徒の懲戒、入学の許可、卒業の認定、各学年又は全学年の課程の修了の認定、卒業証書の授与等についても当然に教頭が代理し、又は代行するものである。また、教頭が校長の職務を代理し、又は代行するときは次のように校長の職務代理者又は職務代行者である旨の表示をするものである。

広尾町立○○小(中)学校長/職務代理者/職務代行者/教頭 氏名

エ 教頭が校長の職務を代理した効果(責任)はすべて校長に帰属するものであり、また、校長の職務を代行した効果(責任)は教頭に帰属するものである。

オ 校長の職務の代理権は当該事故がやんだときに、また、校長の職務の代行権は後任の校長が任命されたときに、それぞれ消滅するものである。

カ 教頭がおかれていない学校において校長が事故あるときは、校長若しくは校長が指定する職員が教育長と十分協議し、また、校長が欠けたときは教育長の指示に従い遺憾のないように取扱うこと。

キ 上記以外の場合で校長不在により校長の意志決定をうけることができない場合におけるいわゆる事務代決については、当分の間校長がその取扱いを定めること。

2 内部組織に関すること

(1) 主任等について

ア 規則の施行の際に、規則附則第2項の規定の適用を受ける主任等を除き、規則第5条第1項の主任等を置いていないときは、同条第2項の規定により、校長が命じなければならないものであること。

イ 主任等の命免を、文書によってするか、口頭によってするかは、いずれの方法でもよいこと。

ウ 主任等を命免したときは、職員の氏名、命免事項及び命免年月日を文書で記録しておくこと。

エ 規則第5条第2項後段の規定には、「課長」の名称を用いる趣旨は含まれていないものであること。

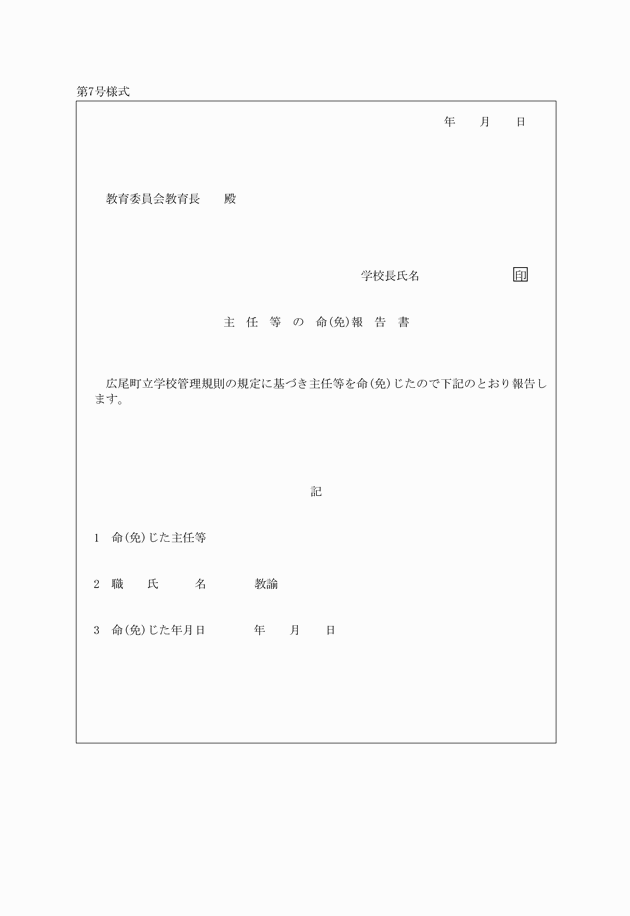

オ 規則第6条の規定による報告は、職員の氏名、命免事項及び命免年月日を記載した報告書をもってすること。

カ その他規則第5条第1項に規定する主任等については、昭和51年1月13日付文初地第136号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」文部事務次官通達を参照のこと。

キ 保健主事の設置にかかる別表右欄備考にいう「特別の事情」とは、小規模校等において校務分掌の煩雑化にともなう校務能率の低下をきたすような場合をさすものであり校長の管理機能をもって十分に指導管理できる状態にある学校をいうものである。

(2) 校務は校長及び所属職員が一体となって処理するものであるが、校長は校務の運営にあたっては所属職員に校務を分掌させ、また、その円滑な遂行を期するため必要があるときは職員の会議を開きその意見を求めて適正な学校運営に努めること。

3 勤務時間、休暇等に関すること

(1) 勤務の振替については市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務を要しない日の特例に関する教育委員会規則(昭和39年北海道教育委員会規則第26号)によるが学校運営上これの運用は校長が行うものとする。

(2) 職員に時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行について(昭和48年11月13日48教職第3142号北海道教育長通達)の趣旨にそうよう配慮すること。

(3) 正規の勤務時間内であっても職員が行う授業の準備、整理、研修及び生徒指導に関する業務については、校長の承認のもとに学校外における勤務においても処理することができるものとする。

(4) 有給休暇及び有給欠勤のうち校長については教育長へ届出若しくは教育長が承認するものであるが、その期間が引き続き5日以下の場合は校長が行うものとする。

(5) 組合休暇の承認は、校長が行うものであるが他の一般の休暇と異るものであるから本制度の趣旨を十分理解のうえ慎重に取扱うこと。

(6) 有給欠勤承認願を病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ提出できないときは電報、電話等によりその旨を通知すると共に勤務のできなかった日から3日以内(勤務を要しない日及び休日は算入しない。)に有給欠勤承認願にその理由を記して提出するものとする。

4 服務に関すること

(1) 出勤簿については、これの整理事務を円滑に行うため整理基準を明確にしなければならないが運用については道立学校職員の出勤簿の整理について(昭和41年12月28日41教職第2119号北海道教育長通達)を準用するものとする。

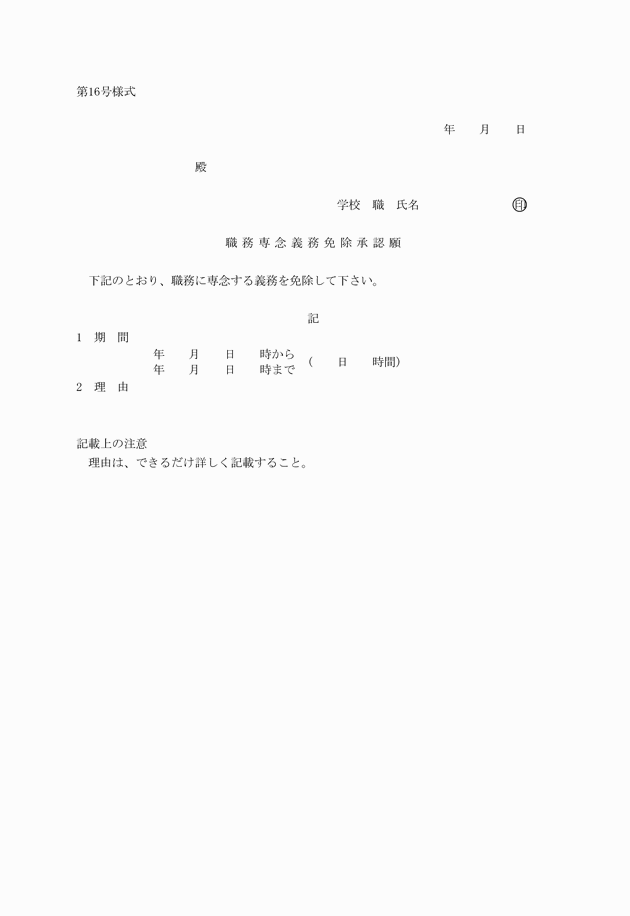

(2) 職務専念義務の免除のうち校長については教育長が承認するものであるが、その期間が引き続き5日以下の場合は校長が行うものとする。ただし、規則第20条第2項各号に掲げる場合は教育長とする。

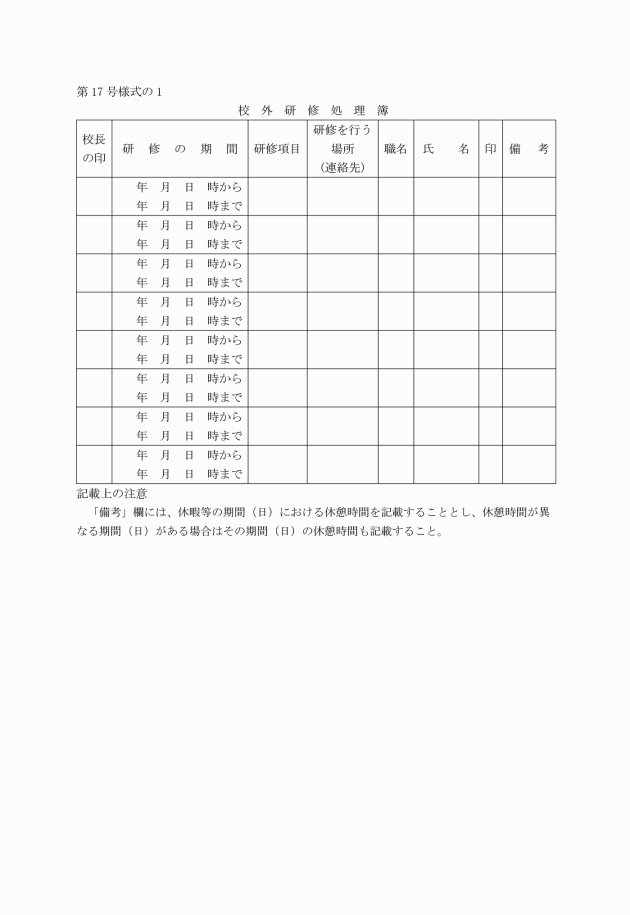

(3) 校外研修を行う場合は、校外研修処理簿により校長が承認するものとする。

(4) 校長の旅行命令は、引き続き5日以下の場合は校長が行うものとし、また、道内、道外旅行の取扱い区分を廃止したので留意すること。

(5) 職員についての報告の中で「義務違反」とは地方公務員法に定める法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失遂行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等の義務に反することをいう。

また、重大な事故の中には非行も含まれる。「非行」とは、その人の社会的、法律的な地位にふさわしくないものとして社会通念上非難される行為であって、必ずしも違法な行為に限らない。

5 学校施設に関すること

(1) 学校施設の防火等に関する実施計画を定める場合には、これに関する通達等を遵守のうえ、遺憾のないようにすること。

(2) 学校施設の利用については、別に定める学校施設の使用に関する規則の定めるところにより取扱うこと。

6 教育運営に関すること

(1) 休業日のうち日曜日を授業日としたときは、当該日曜日以外の授業日を休業日とすることができるが、この場合職員の勤務時間については当該日曜日を勤務を要する日とし他の勤務を要する日を勤務を要しない日とする措置をあらかじめ行う必要があるので留意すること。

(2) 臨時休業は、あらかじめ教育長に届出るものであるが緊急の場合は電話等をもって届けたのち文書によるものとする。

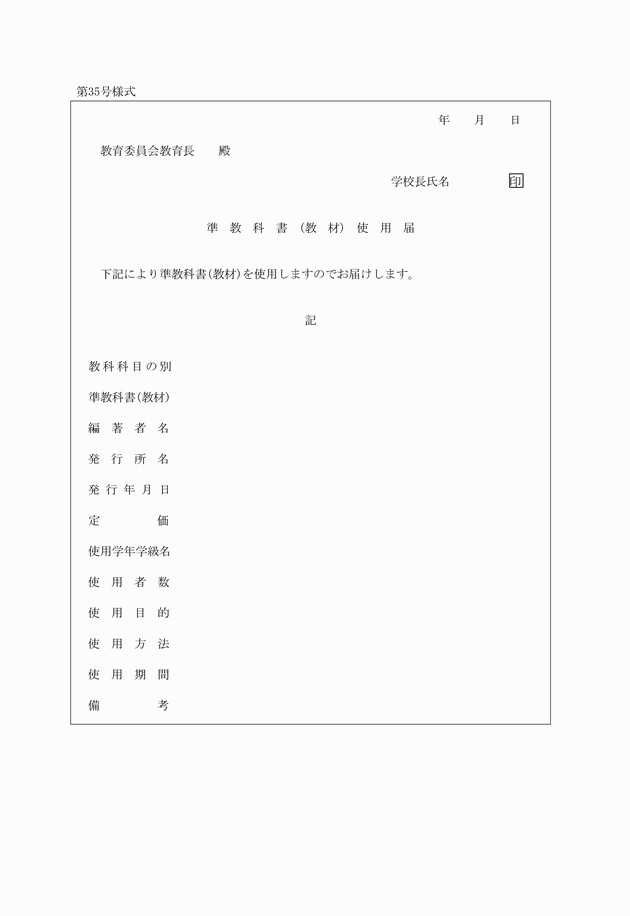

(3) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書で例えば次のようなものをいう。

ア 小学校1年における社会科の準教科書

イ 小学校における家庭科の準教科書

ウ 保健体育における体育の準教科書

エ その他前記に類する準教科書

(4) 「教材」とは、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これに類する教材で学年、学級又は特定集団の児童生徒の全員に対して学校が指定して継続的に使用させるものをいう。ただし、学校が備える教材及びワークブック、日記帳の類は届出を必要としない。

7 基準に関すること

(1) 規則第41条第1号による修学旅行は、別記第1号基準による。

(2) 規則第41条第2号による対外競技は、別記第2号基準による。

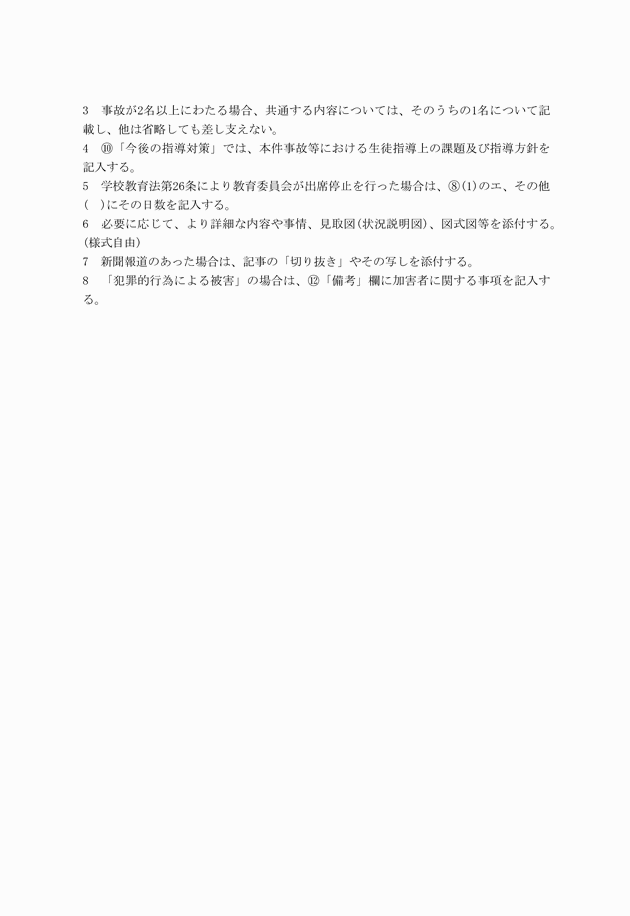

8 届出及び報告等に関すること

別表諸様式一覧による。

9 その他

(1) この規則の運用については、本通達によるもののほか細部取扱いについての定めのないものについては、北海道立学校職員服務規程(昭和41年北海道教育長訓令第4号)を準用し取扱いに万全を期すこと。

(2) この規則の公布の日において改正前の学校管理規則によって取扱われている様式は、当分の間はなお従前の例によることができるものとする。

附 則(昭和57年教委通達第1号)

この通達は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年教委通達第1号)

この命課基準は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年教委通達第1号)

この命課基準は、昭和60年5月30日から施行する。

附 則(昭和61年教委通達第1号)

この命課基準は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年教委通達第1号)

この命課基準は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年教委通達第1号)

この命課基準は、公布の日から施行する。

付 則(平成10年教委通達第1号)

1 この命課基準は、平成10年7月1日から施行する。

2 届出及び報告等に関することは、別表諸様式一覧によるものとし、用紙の大きさは、日本工業規格A列4番縦型及び横型とし、公布の日から施行する。

附 則(平成12年教委通達第1号)

この通達は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委通達第1号)

この通達は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成22年教委通達第1号)

この通達は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委通達第3号)

この通達は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委通達第4号)

この通達は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年教委通達第1号)

この通達は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成23年教委通達第2号)

この命課基準は、平成23年10月1日から施行する。

改正文(平成27年教委通達第1号)抄

平成27年1月8日から適用する。

附 則(平成27年教委通達第2号)

この通達は、平成27年2月1日から施行する。

改正文(平成28年教委通達第1号)抄

平成29年1月1日から適用する。

改正文(平成29年教委通達第1号)抄

平成29年1月1日から適用する。

附 則(平成30年教委通達第1号)

この通達は、平成30年4月1日から適用する。

第1号基準

修学旅行実施基準

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自律的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情報を育成する。

2 形態

修学旅行の形態は、次の二つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校及び高等学校の一貫性に立って計画すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

| 小学校 | 中学校 | 高等学校 |

形態 | A及びBをそれぞれ在学中1回実施すること。 | A及びBをそれぞれ在学中1回実施すること。 | A及びBをそれぞれ在学中1回実施すること。 |

3 日数、範囲、経費等

学校 区分 | 小学校 | 中学校 | ||

(A)宿泊研修 | (B)見学旅行 | (A)宿泊研修 | (B)見学旅行 | |

日数 | 1泊2日以内とする。ただし、車船泊は避けること。 | 1泊2日以内とする。ただし、車船泊は避けること。 | 1泊2日以内とする。ただし、車船泊は避けること。 | 3泊4日以内とする。ただし、車泊は避けること。 |

実施学年 | 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して各学校において定めること。 | 実施学年は、最終学年とすること。 | 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して各学校において定めること。 | 実施学年は、最終学年とすること。 |

旅行の範囲 |

| 全行程500キロメートル程度とすること。 特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。 |

| 全行程2,400キロメートル程度とすること。 特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。 |

経費 | 学校の地域性、旅行日数等に応じ、必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。 | 同左 | 同左 | 同左 |

留意事項 | 日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼頃から第2日の昼頃まで行われるようにするなど宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。 宿泊地は、現地までの所要時間3時間を上回らないよう留意すること。事前に現地の状況や行程を調査するなど児童の事故防止に万全を期すること。 | 実施基準に示す距離は、定められた日数以内で効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、児童の健康、安全管理上からも適切なものとして定めたものである。 従って、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。 利用交通機関については、鉄道バス及びフェリーとすること。 これにより難い場合には、事前に教育長と協議すること。 | 小学校の場合に準ずる。 | 小学校の場合に準ずる。 |

4 児童、生徒の参加

学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童、生徒の参加を原則とすること。

5 引率教職員

校長又は教頭若しくはこれにかわるものを引率責任者とすること。

また、なるべく養護教諭を加えたり、女子の児童生徒が参加する場合は女子教職員を含めるよう努めること。

6 実施計画書等

(1) 修学旅行実施計画書等の提出

校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育長あて提出すること。

ア 修学旅行実施計画書

宿泊研修にあっては、別記様式1による計画書Aを、見学旅行にあっては、別記様式2による計画書Bを作成し、実施の3月前までに提出する。

イ 修学旅行実施報告書

宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。

(2) 安全確保についての依頼書の送付

校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前までに完了すること。

なお、実施計画書等の別記様式等の詳細については、道立学校修学旅行実施基準(昭和57年4月3日北海道教育長決定)による。ただし、実施計画書及び実施報告書の提出先は教育長あてとする。

7 その他

(1) 日数、範囲、経費等の中学校区分欄中、(B)見学旅行の「旅行の範囲」の定めは平成29年4月1日から施行し、平成30年度以降実施の修学旅行(見学旅行)について適用する。

(2) 日数、範囲、経費等の小学校区分欄中、(B)見学旅行の「旅行の範囲」の定めは平成10年4月1日から施行する。

(3) 日数、範囲、経費等の中学校区分欄中、(B)見学旅行の「旅行の範囲」の定めは平成9年4月1日から施行する。

(4) 小学校区分欄中(A)宿泊研修の定めは平成8年4月1日から施行する。

第2号基準

児童生徒の運動競技の基準

児童生徒の運動競技は、それが適正に行われる場合には、心身の発達を促し、公正にして健全な社会的態度を育成するなどその教育効果はきわめて大きい。よって児童生徒の運動競技については、その適正を期するため、学校教育活動としての対外運動競技と学校教育活動以外の運動競技とに区分するものとする。

1 学校教育活動としての対外運動競技

(1) 児童生徒が行う運動競技のうち、次の各項を満たすものとする。

ア 教育課程との関連が明らかであって、年間教育計画の中に明確に位置づけられていること。

イ 教育機関若しくは学校体育団体が主催するか、又はこれらと関係競技団体とが共同主催するものを基本とする。

(2) 対外運動競技の行われる地域の範囲及び参加回数

学校種別 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |

校内における運動競技を原則とし、対外競技は行わないものとする。 | 対外競技の範囲は北海道内とする。 その参加の回数は、各競技についてそれぞれ年1回程度にとどめること。 | 対外競技の範囲は北海道内を原則とする。 なお、全道的及び全国大会への参加回数は、各競技についてそれぞれ年1回程度にとどめること。 |

(3) その他

ア 対外競技は、生徒の心身の発達及び男女の特性に応じたものであること。

イ 対外競技に参加するものについては、本人の意思・健康・学業などをじゅうぶん考慮しなければならないこと。

ウ 対外競技に参加するものについては、あらかじめ健康診断を受けさせるものとする。

エ 対外競技は、その規模・日程及び参加に要する経費などについてじゅうぶん配慮されなければならない。

オ 応援については、児童生徒としてふさわしい態度をとるよう適正な指導をすること。

2 学校教育活動以外の運動競技

(1) 地域社会において1以外の条件で行われるものとする。

(2) 児童生徒の参加する学校教育活動以外の運動競技については、次の留意事項に基づいてその適正な実施をはかるものとする。

ア 運動競技会の主催者には、教育関係機関又は教育関係団体を含むこと。

イ 運動競技会の規模・日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がなく学業にも支障がないこと。

ウ 保護者は、児童生徒の運動競技会への参加にじゅうぶん責任をもつこと。

また、主催者は運動競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行うこと。

エ 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

オ 運動競技会が営利などの目的に利用されないこと。

カ 運動競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、高価な賞品を授与しないこと。

(3) その他

ア 児童生徒の参加する学校教育活動以外の具体的運動基準は昭和45年3月18日青少年運動競技会北海道連絡競技会決定(昭和45年7月4日道教委公報第3,544号)の基準を適用する。

イ 道外及び国外で行われる競技会に参加させようとする場合の取扱いについては昭和45年7月3日45教体第2,175号(同日付道教委公報第3,543号)通知による。

別表

諸様式一覧

学校教育法施行令 政令

学校教育法施行規則 省令

学校管理規則 規則

様式番号 | 様式 | 適用条文 | 備考 |

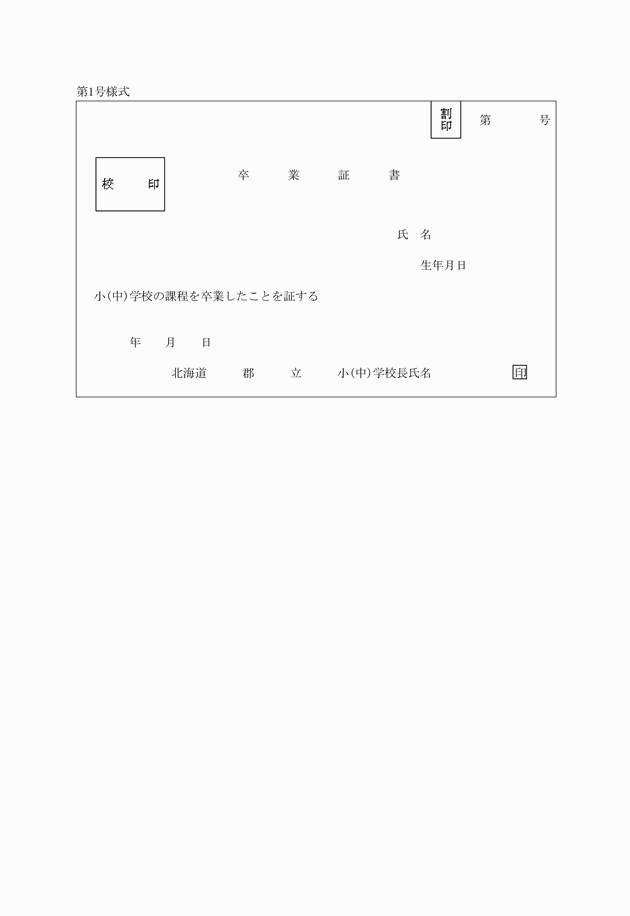

第1号 | 卒業証書 | 省令第28条 |

|

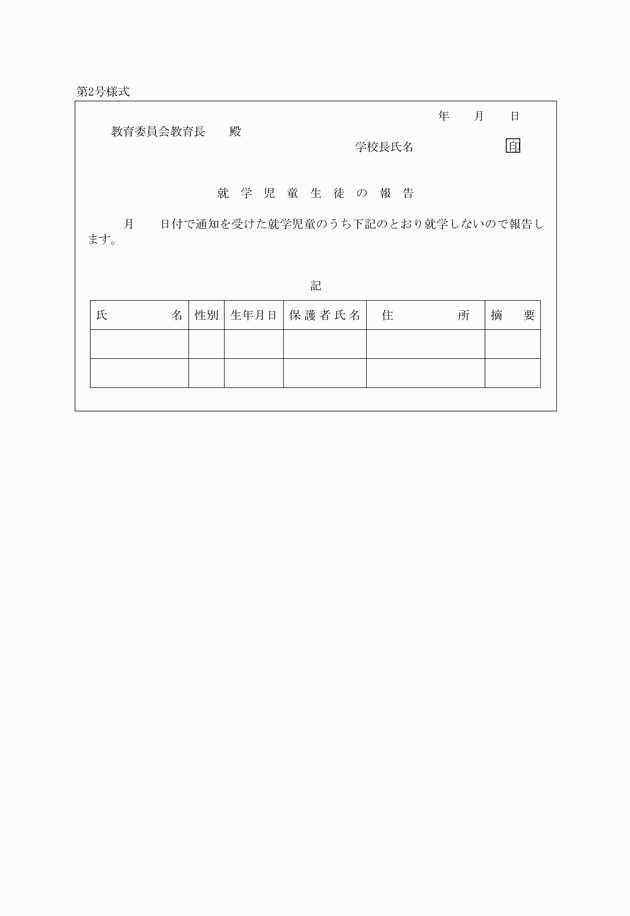

第2号 | 就学児童生徒の報告 | 政令第20条 |

|

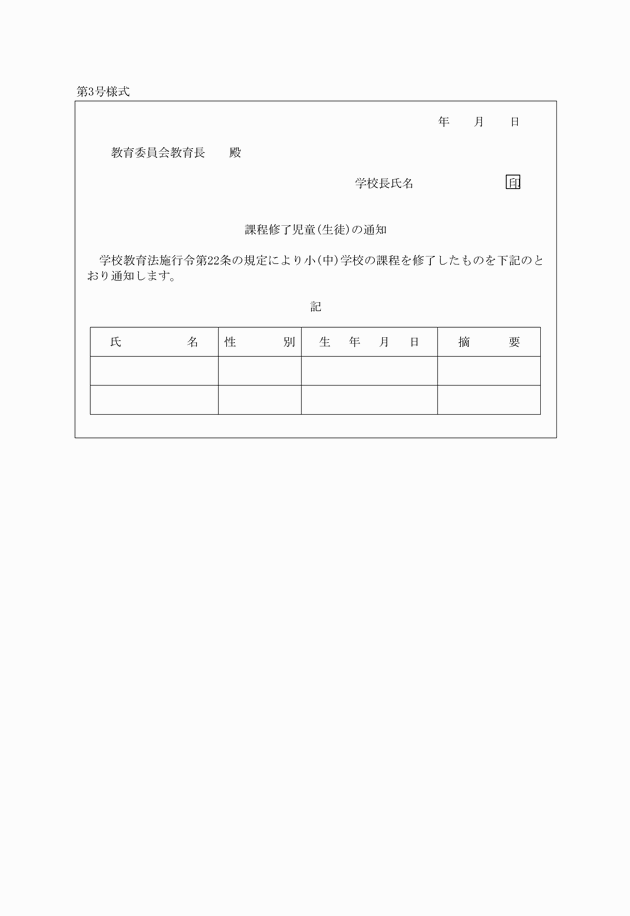

第3号 | 課程修了児童(生徒)の通知 | 〃 22条 | 7日以内に通知 |

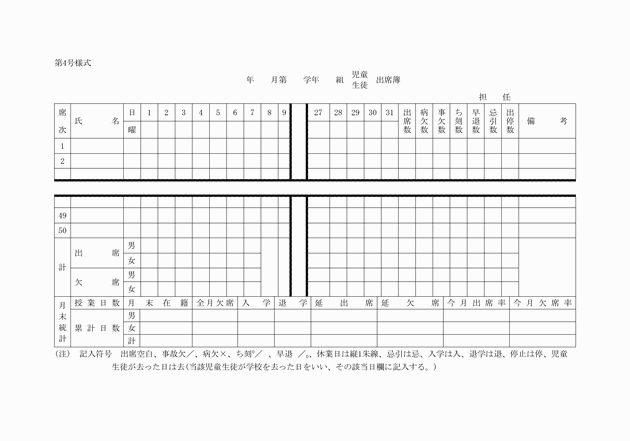

第4号 | 児童生徒出席簿 | 省令第12条の4 |

|

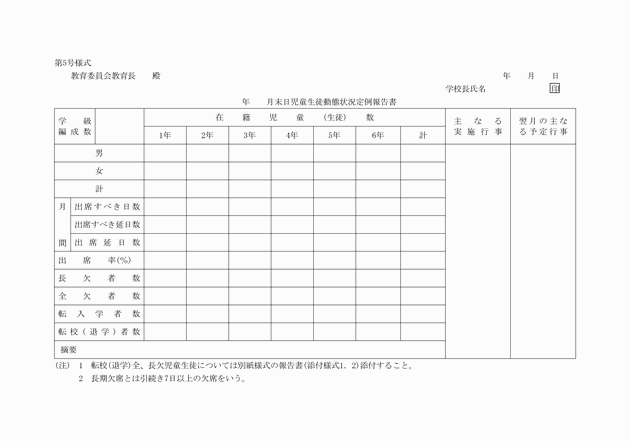

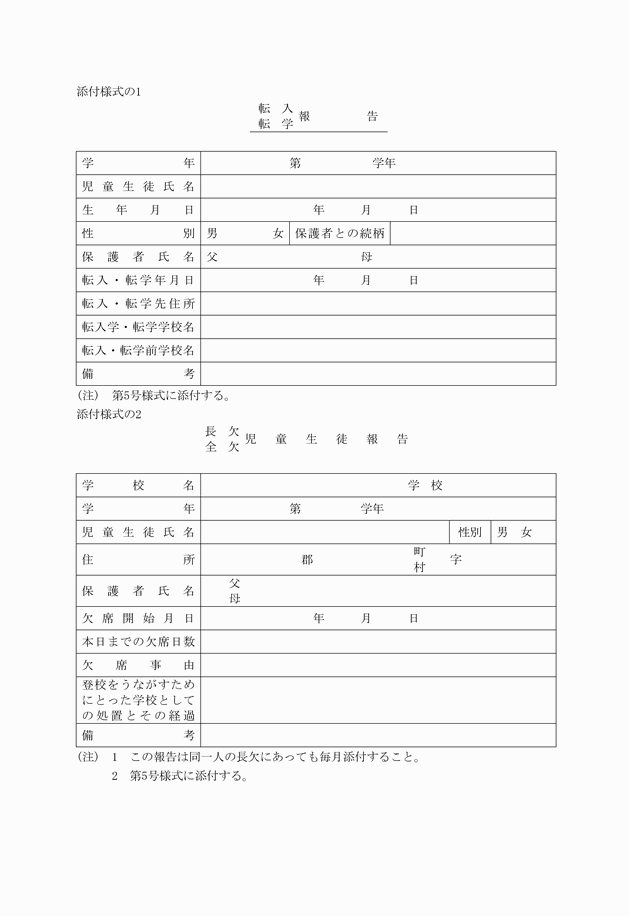

第5号 | 児童生徒動態状況定例報告書 |

| 翌月5日までに報告、転入転学報告添付様式1.長欠全欠の報告添付様式2 |

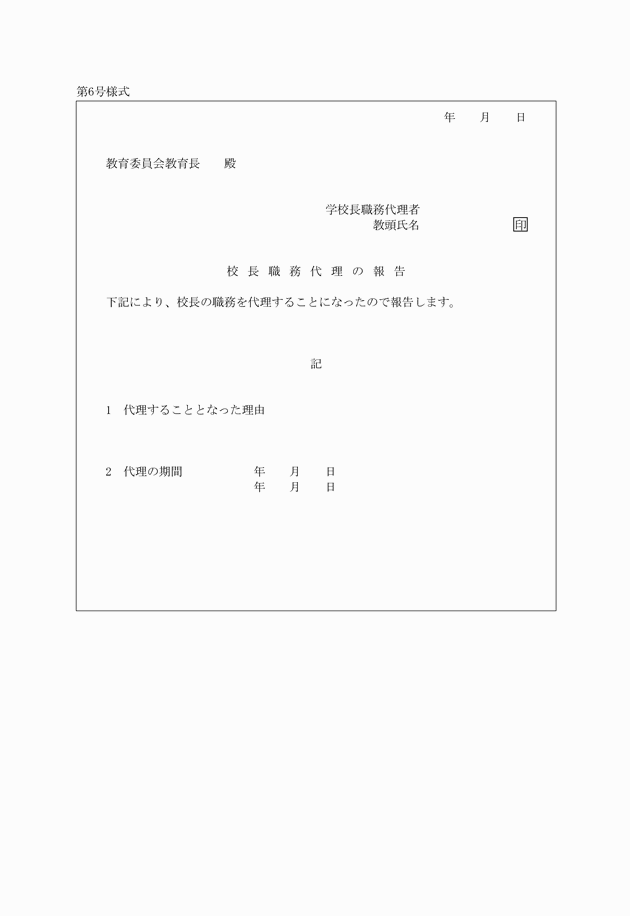

第6号 | 校長職務代理の報告 |

| |

第7号 | 主任等の命(免)報告書 |

| |

第8号 | 削除 | ||

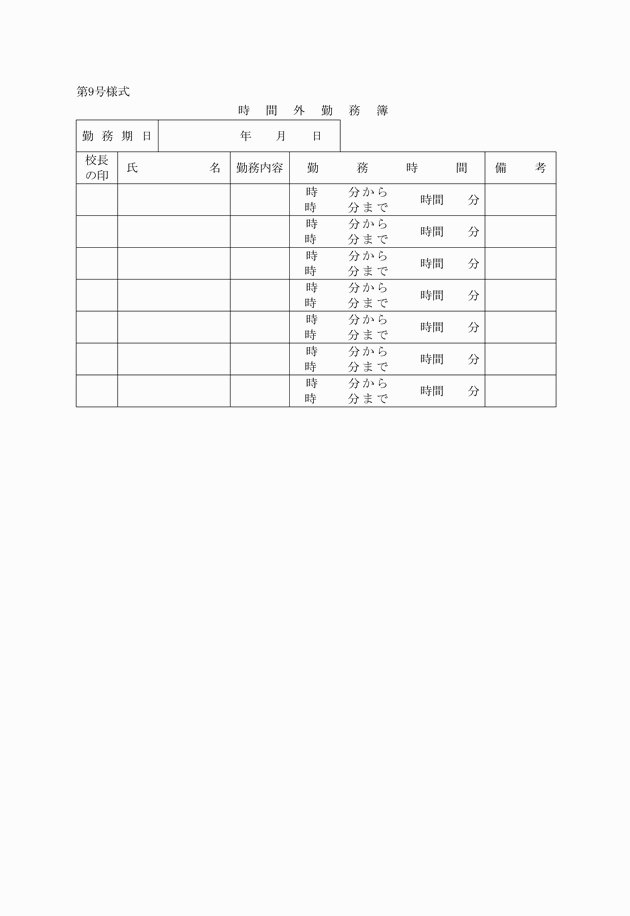

第9号 | 時間外勤務簿 |

| |

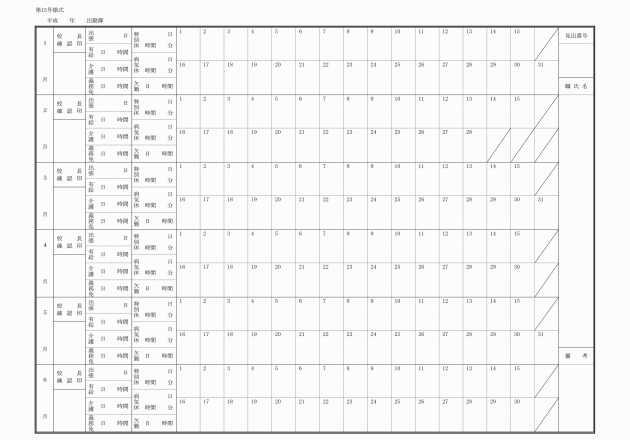

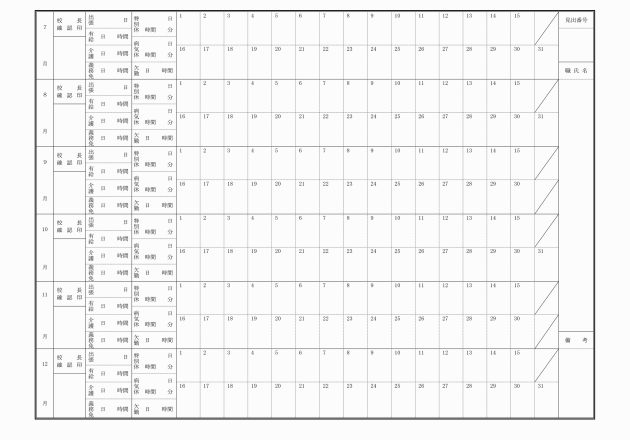

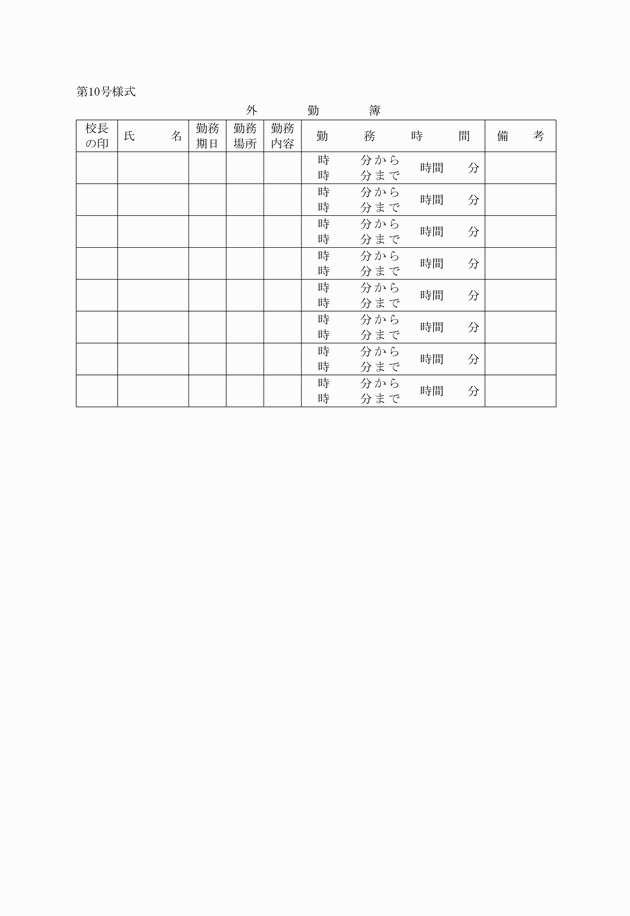

第10号 | 外勤簿 |

| |

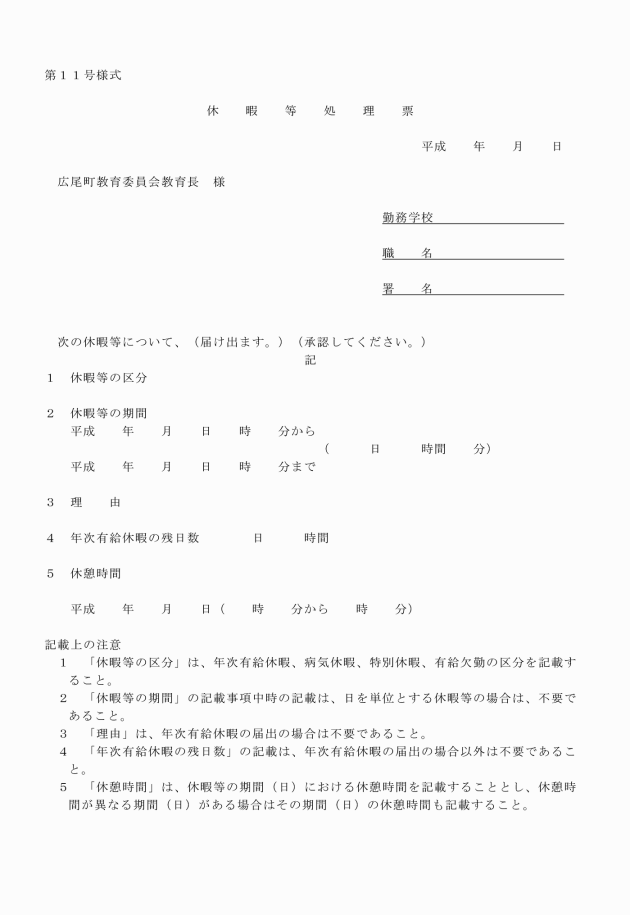

第11号 | 休暇等処理票 | 校長が6日以上の休暇のとき。 | |

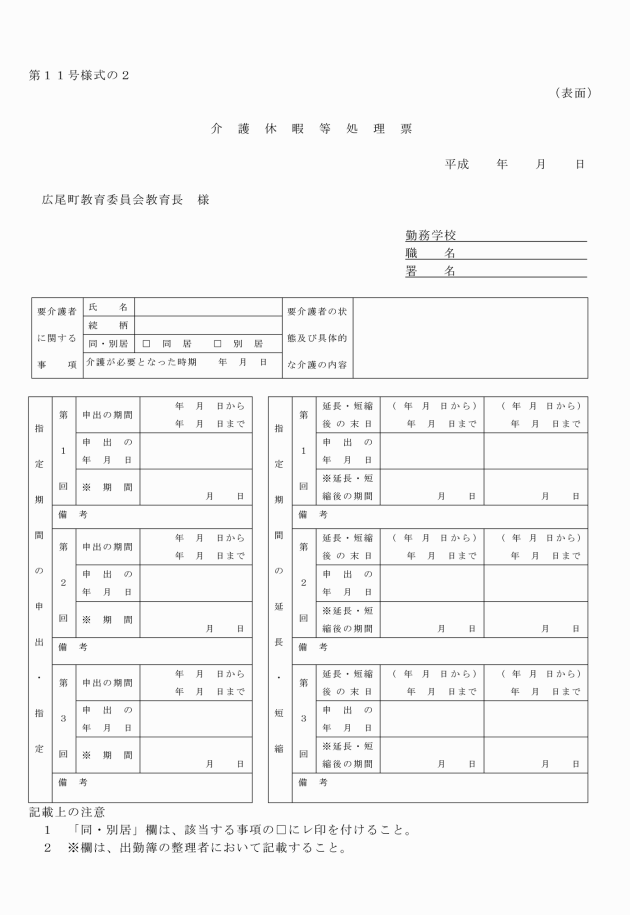

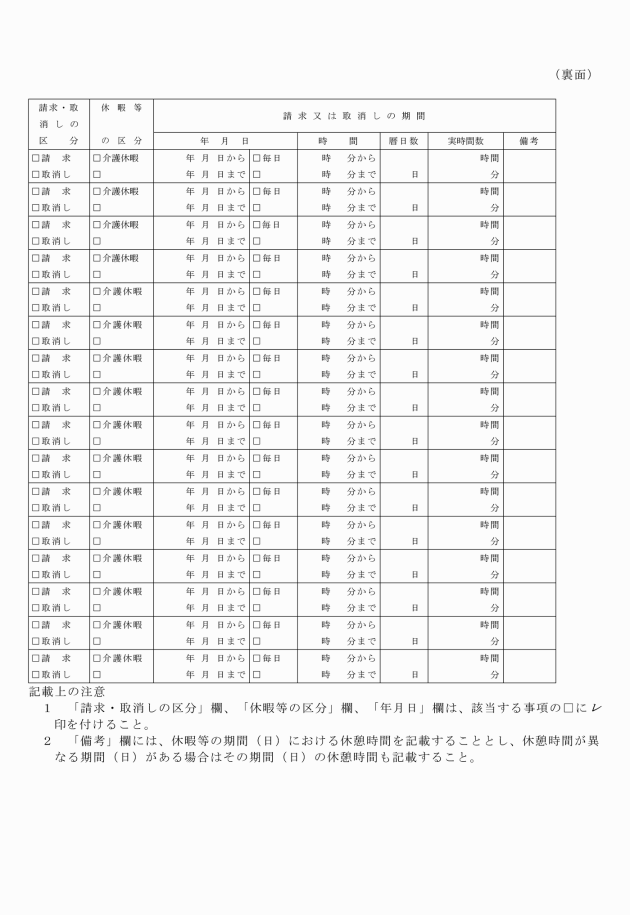

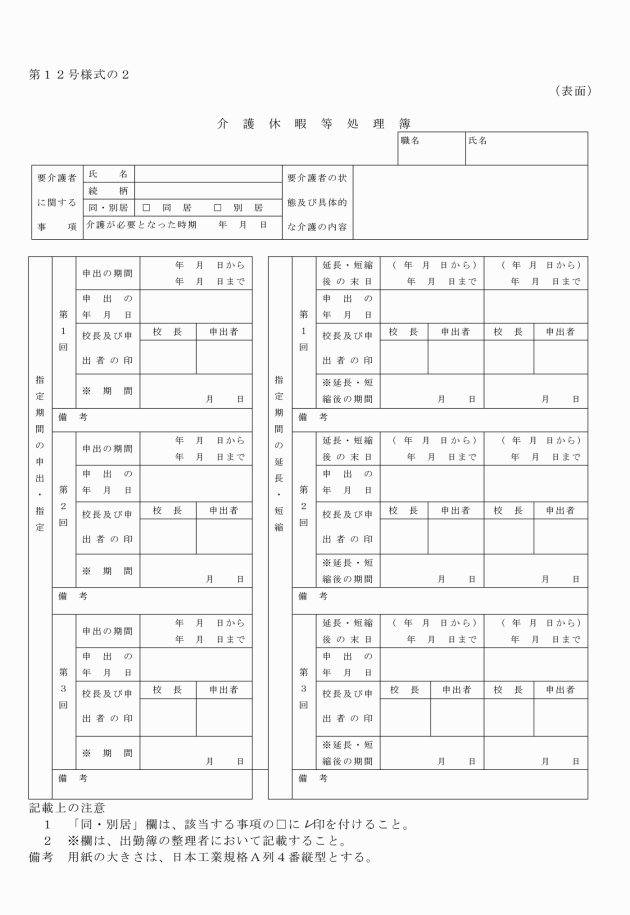

第11号の2 | 介護休暇等処理票 | ||

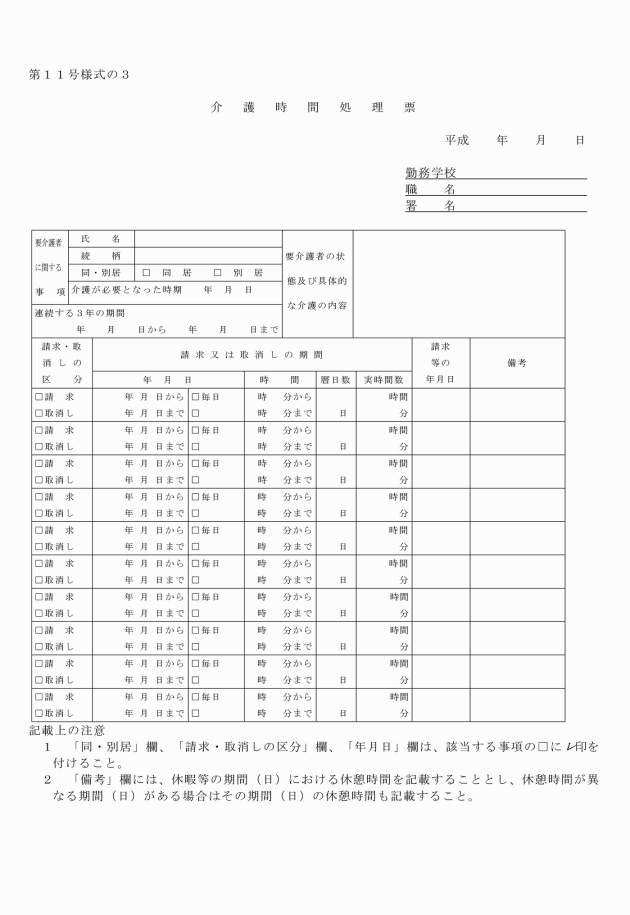

第11号の3 | 介護時間処理票 | 〃 〃 | |

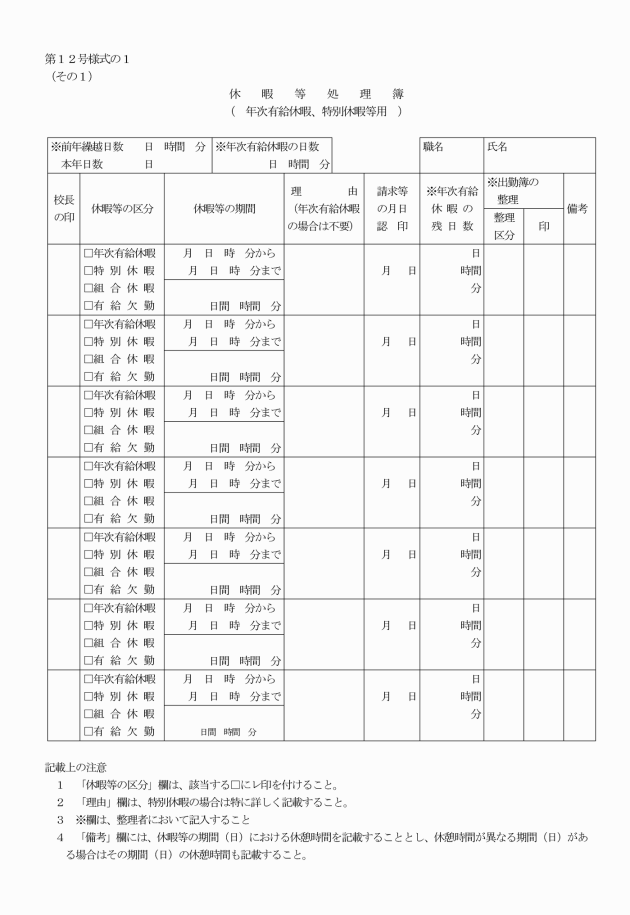

第12号の1(その1) | 休暇等処理簿(年次有給休暇、特別休暇等用) | 〃 〃 |

|

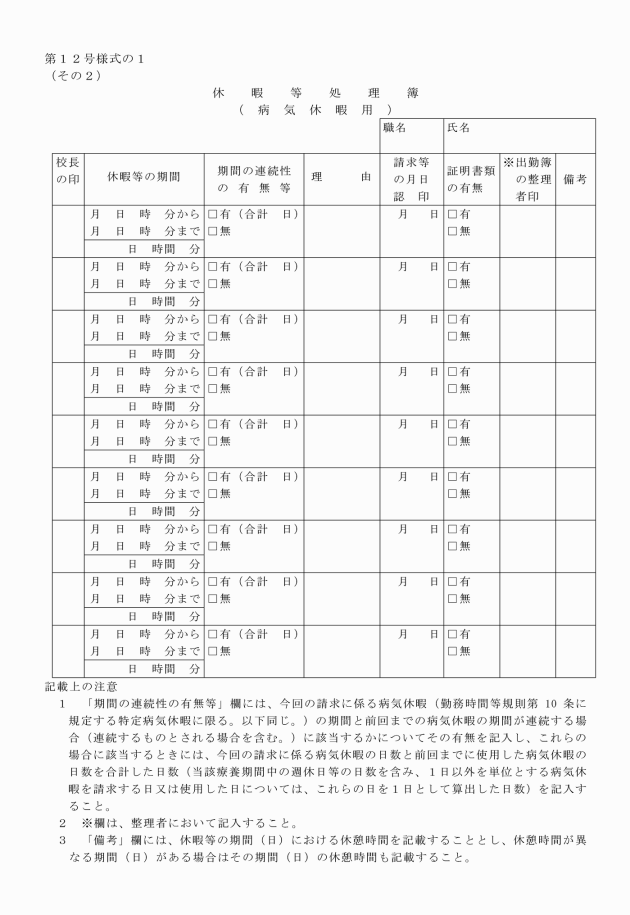

第12号の1(その2) | 休暇等処理簿(病気休暇用) | 〃 〃 |

|

第12号の2 | 介護休暇等処理簿 | 〃 〃 |

|

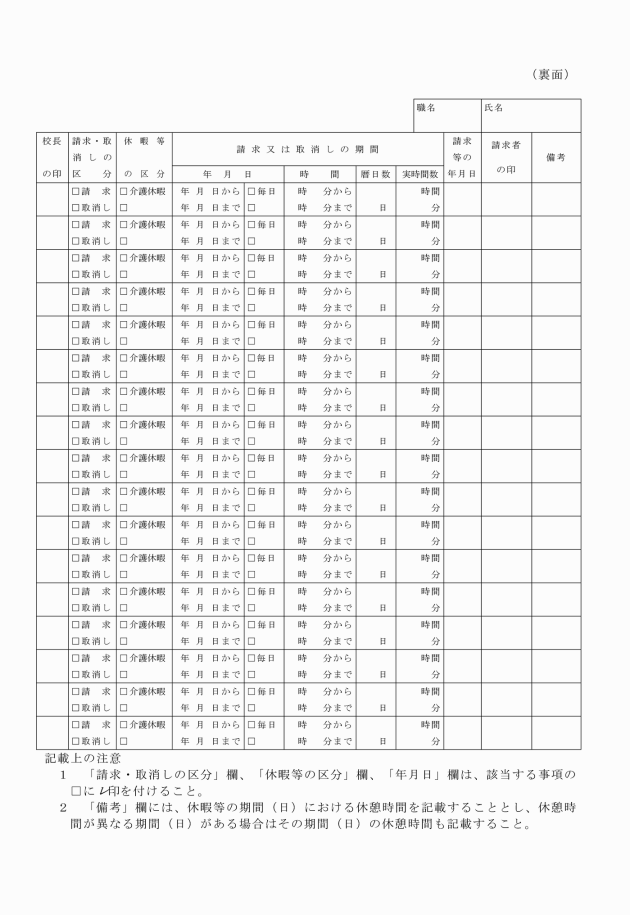

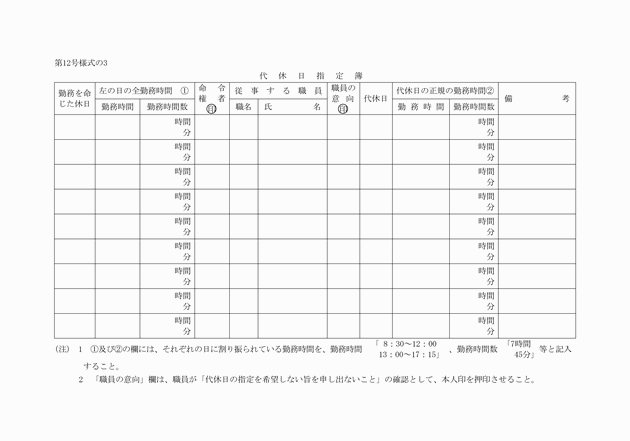

第12号の3 | 代休日指定簿 |

| |

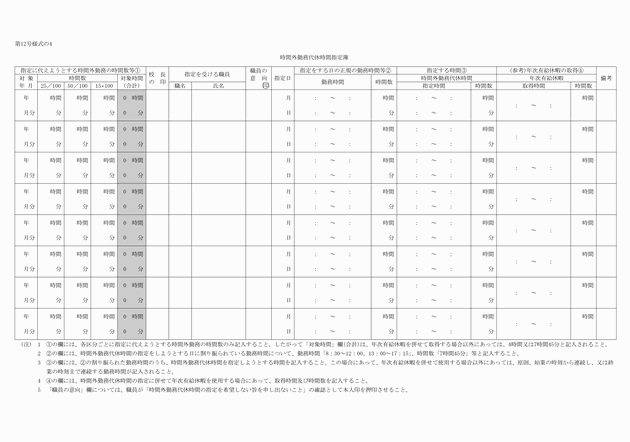

第12号の4 | 時間外勤務代休時間指定簿 | ||

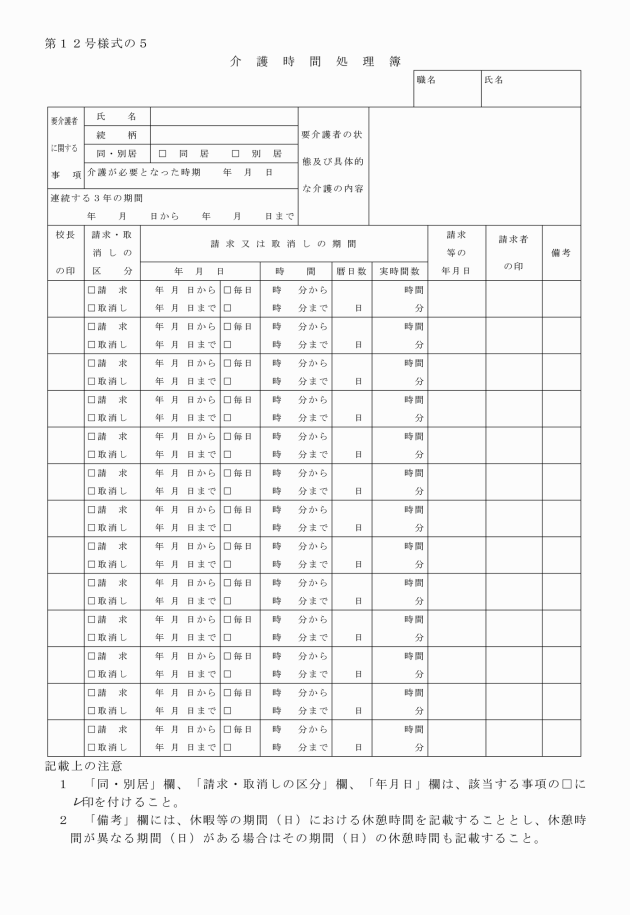

第12号の5 | 介護時間処理簿 | ||

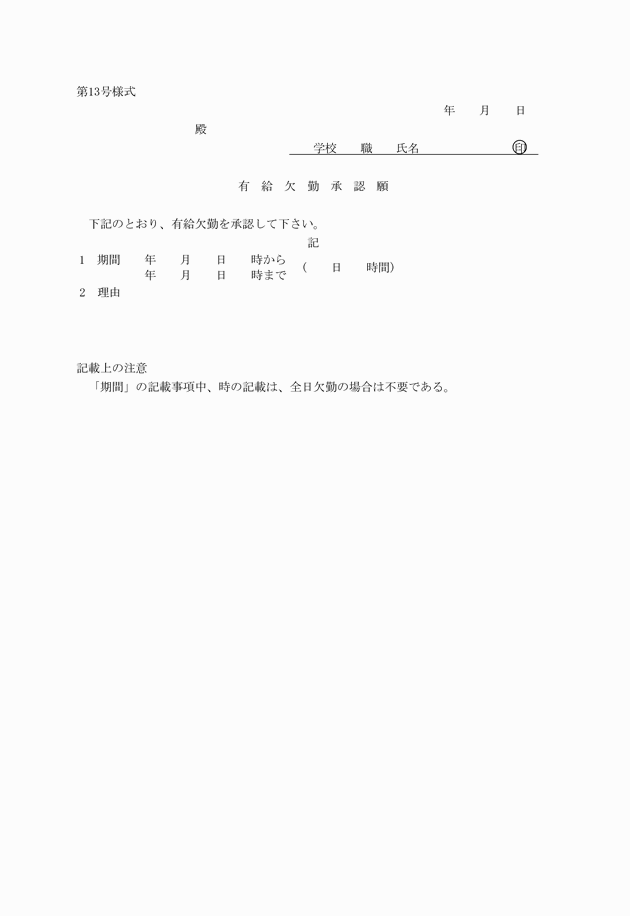

第13号 | 有給欠勤承認願 |

| |

第14号 | 削除 | ||

第15号 | 出勤簿 |

| |

第16号 | 職務専念義務免除承認願 |

| |

第17号の1 | 校外研修処理簿 |

| |

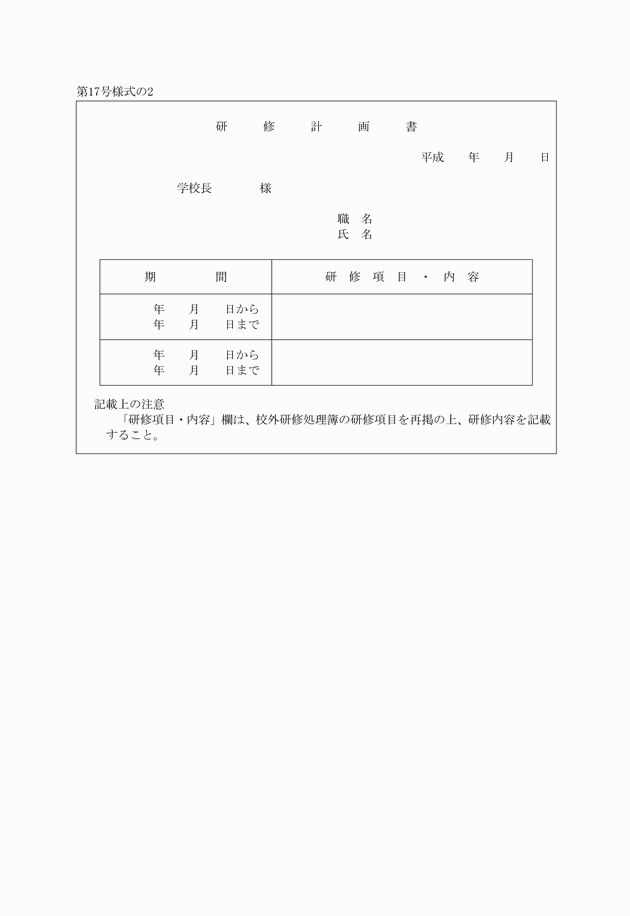

第17号の2 | 研修計画書 |

| |

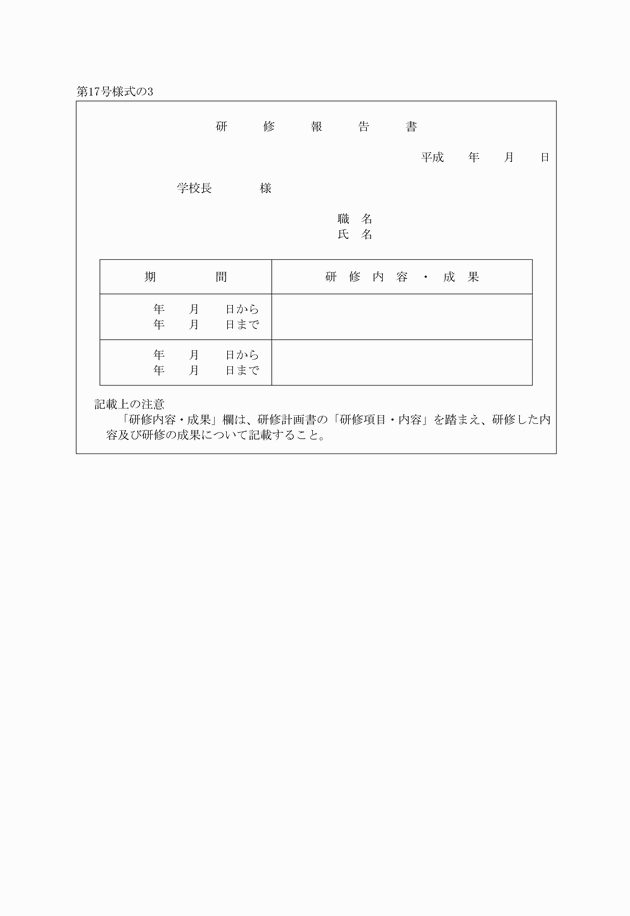

第17号の3 | 研修報告書 | 〃 〃 |

|

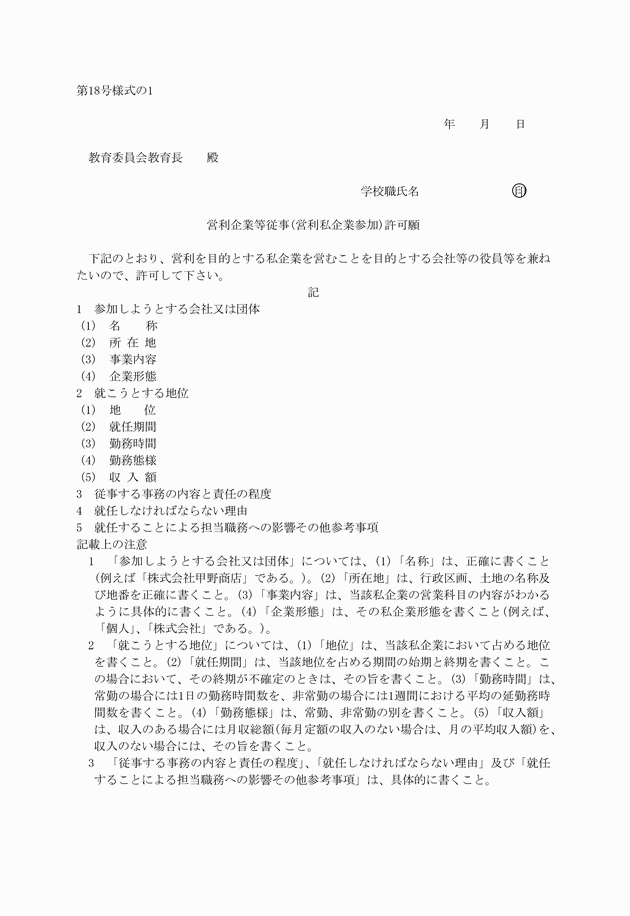

第18号の1 | 営利企業等従事(営利私企業参加)許可願 |

| |

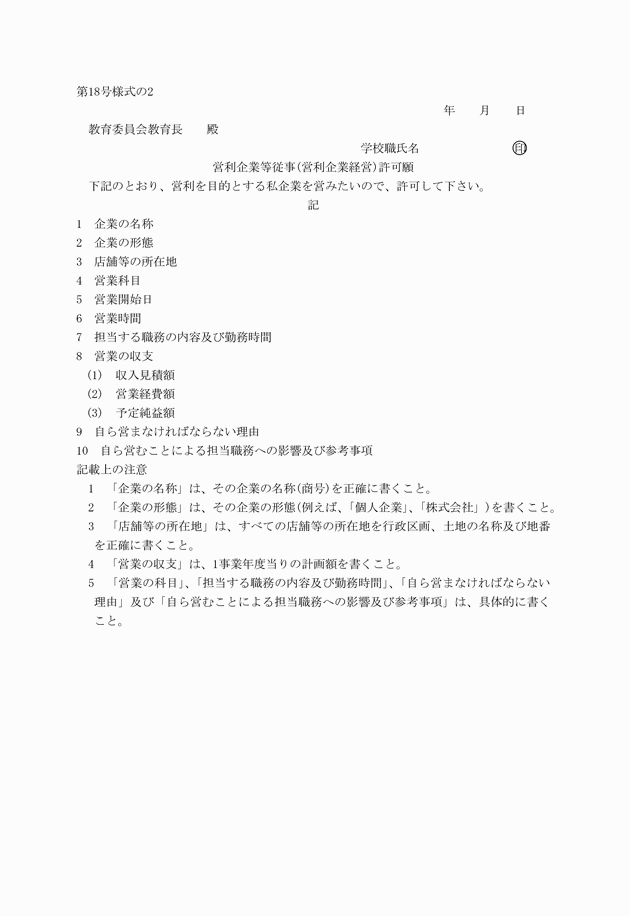

第18号の2 | 〃(営利企業経営)許可願 | 〃 〃 |

|

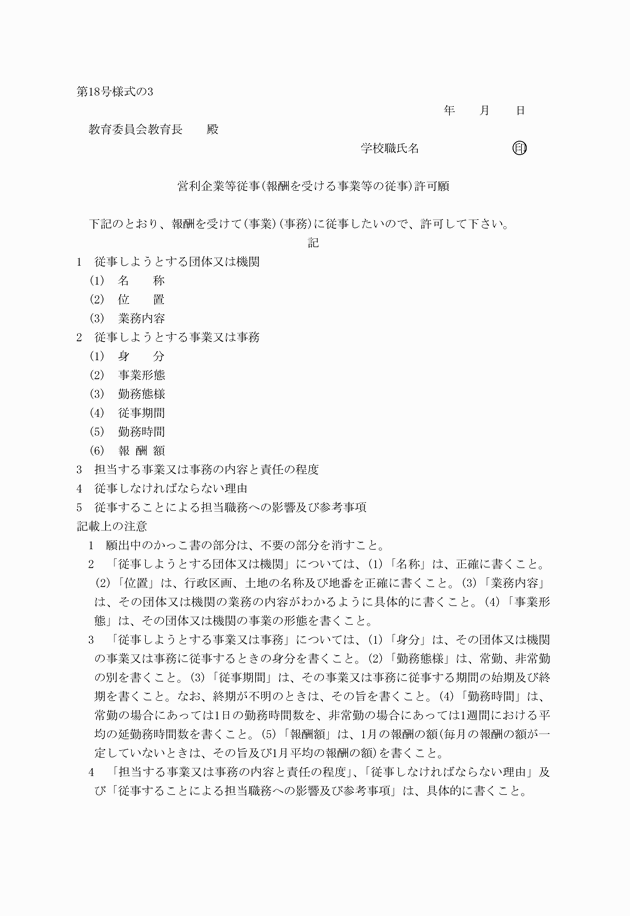

第18号の3 | 〃(報酬を受ける事業等の従事)許可願 | 〃 〃 | |

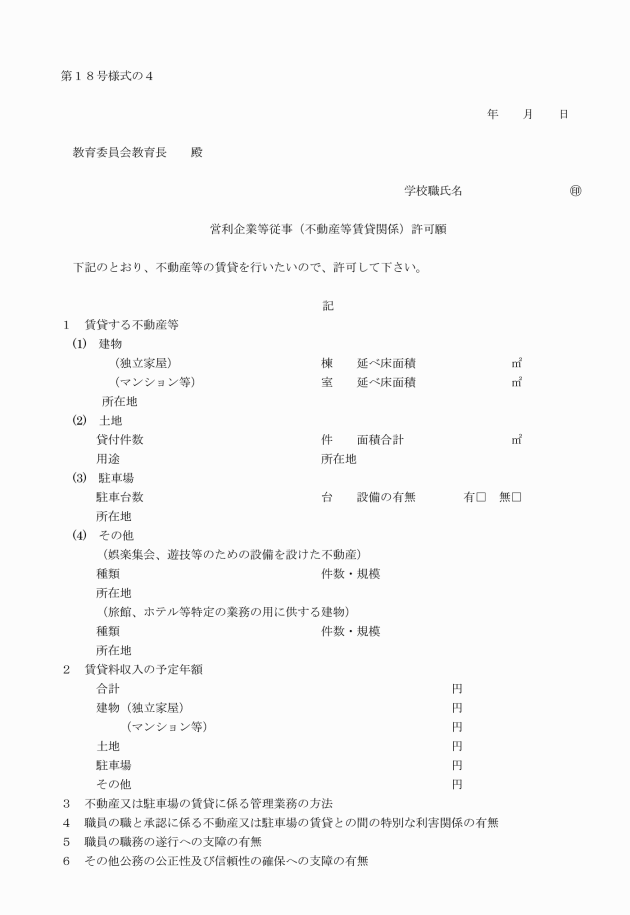

第18号の4 | 〃(不動産等賃貸関係)許可願 | 〃 〃 | |

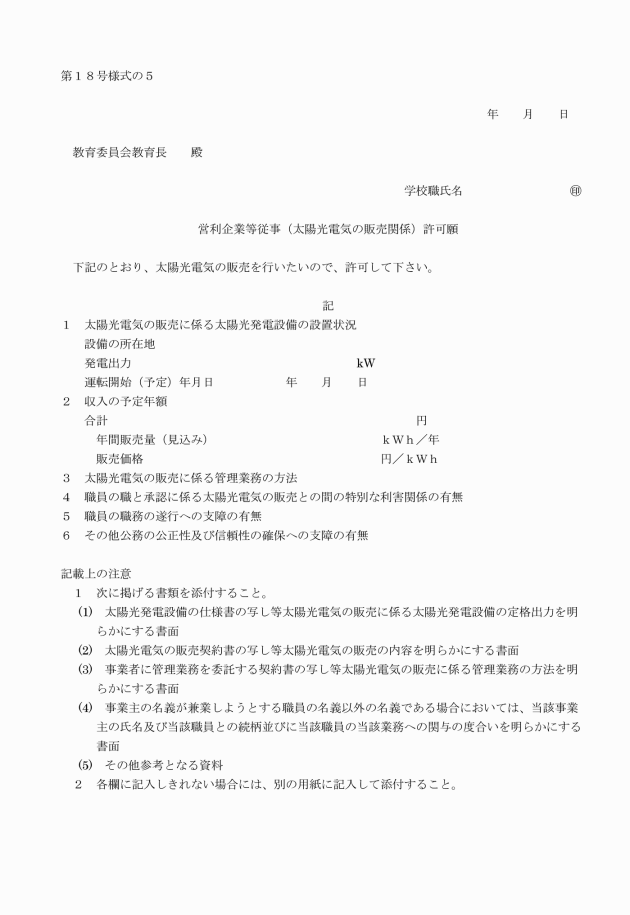

第18号の5 | 〃(太陽光電気の販売関係)許可願 | 〃 〃 | |

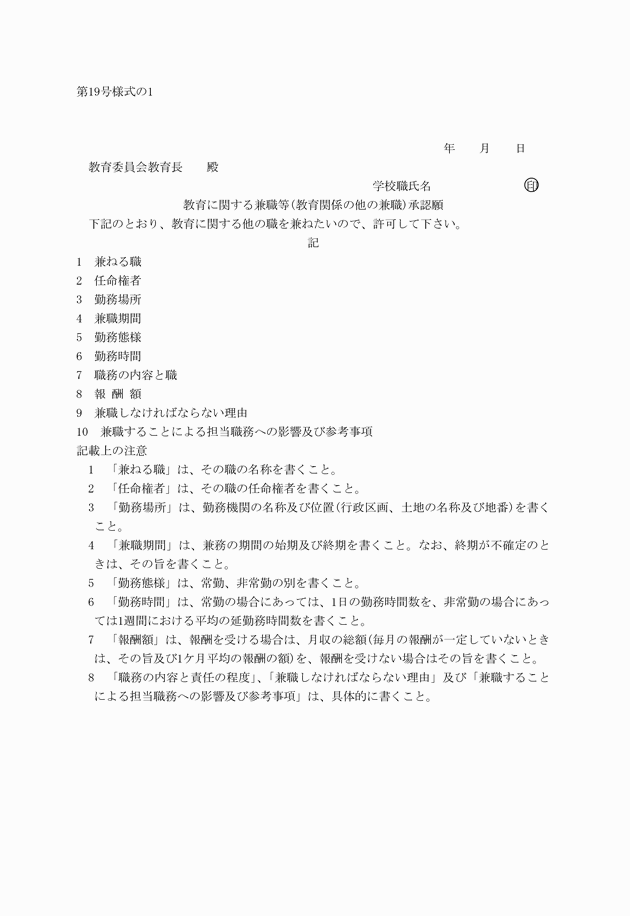

第19号の1 | 教育に関する兼職等(教育関係の他の兼職)承認願 |

| |

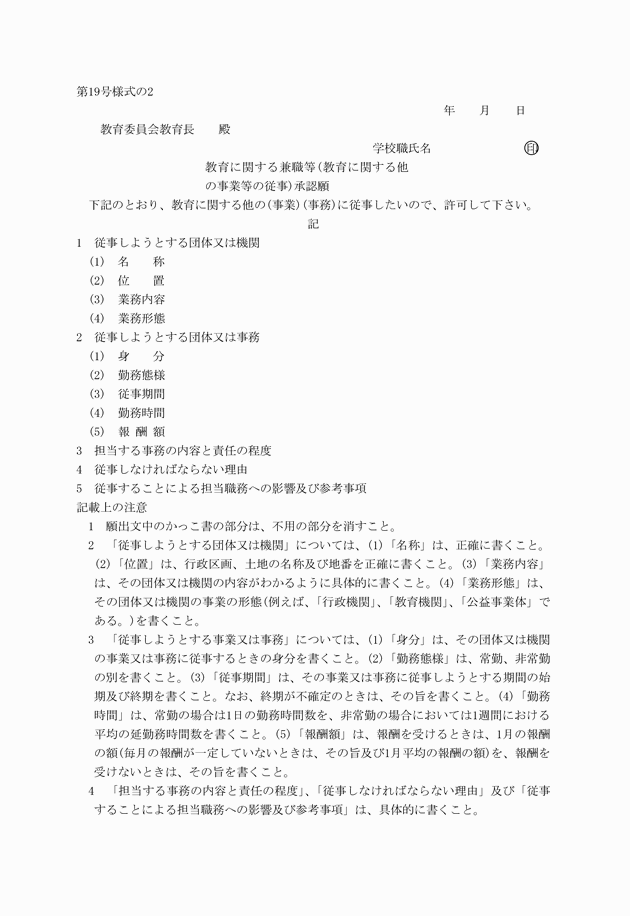

第19号の2 | 〃(教育に関する他の事業等の従事)承認願 | 〃 〃 |

|

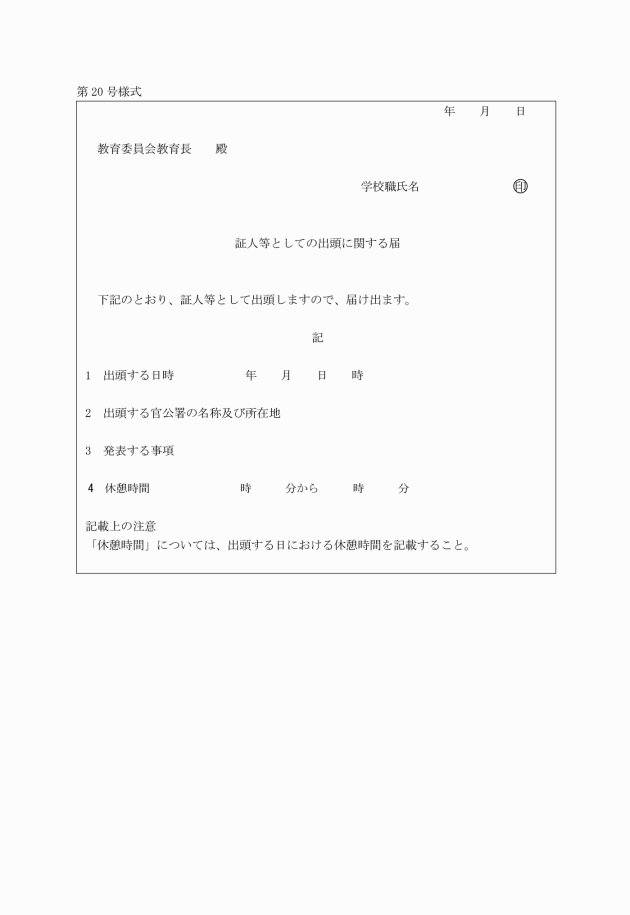

第20号 | 証人等としての出頭に関する届 |

| |

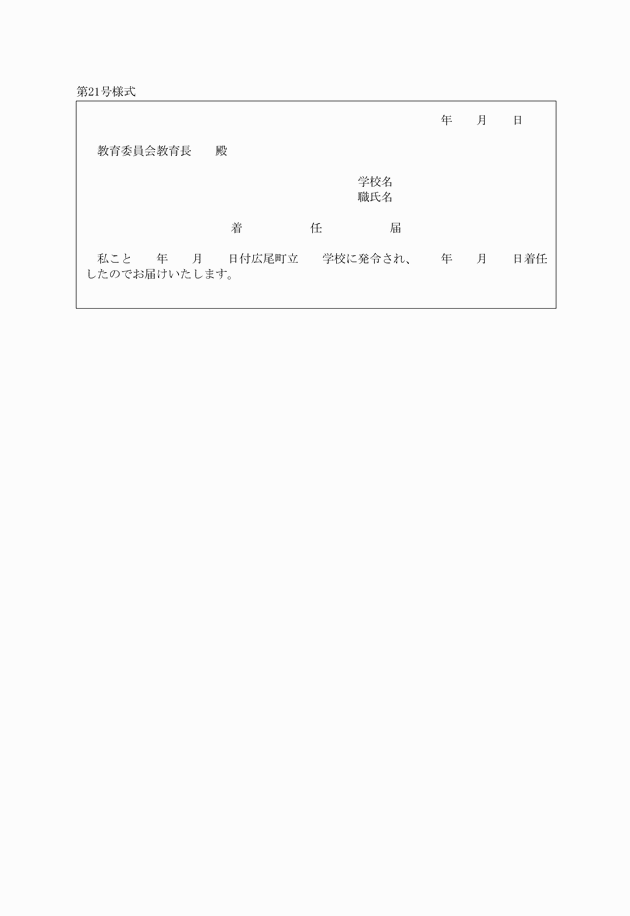

第21号 | 着任届 |

| |

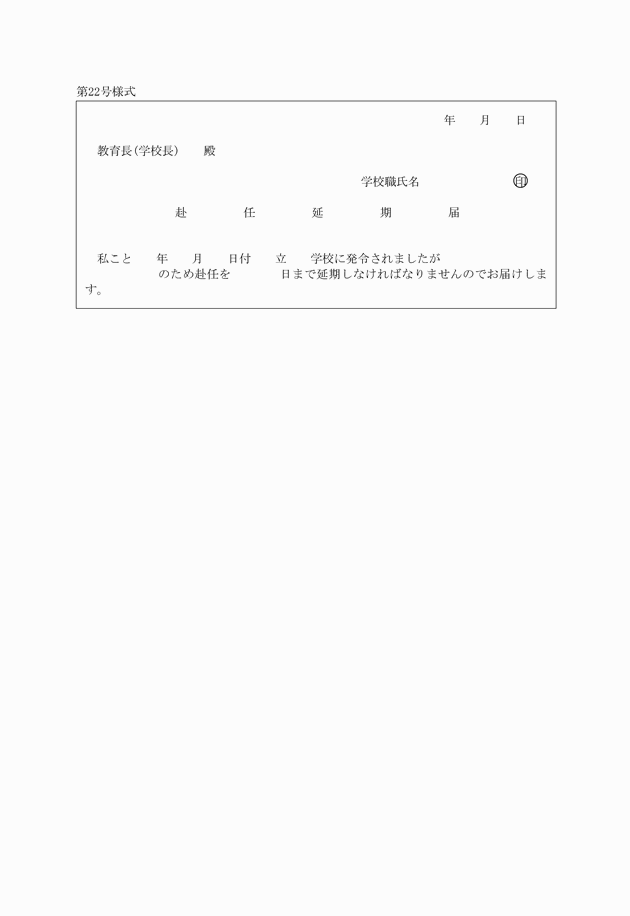

第22号 | 赴任延期届 | 〃 〃 |

|

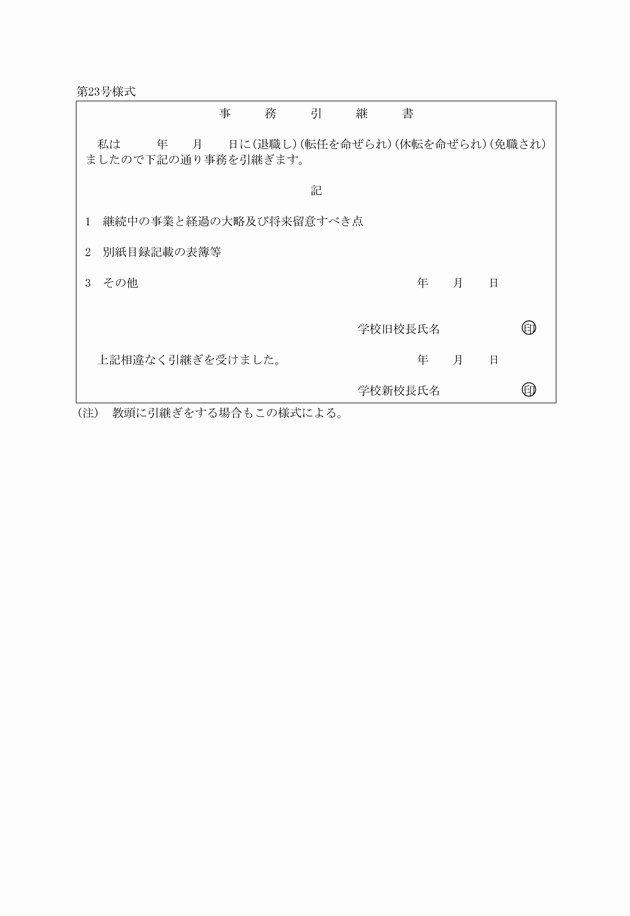

第23号 | 事務引継書 |

| |

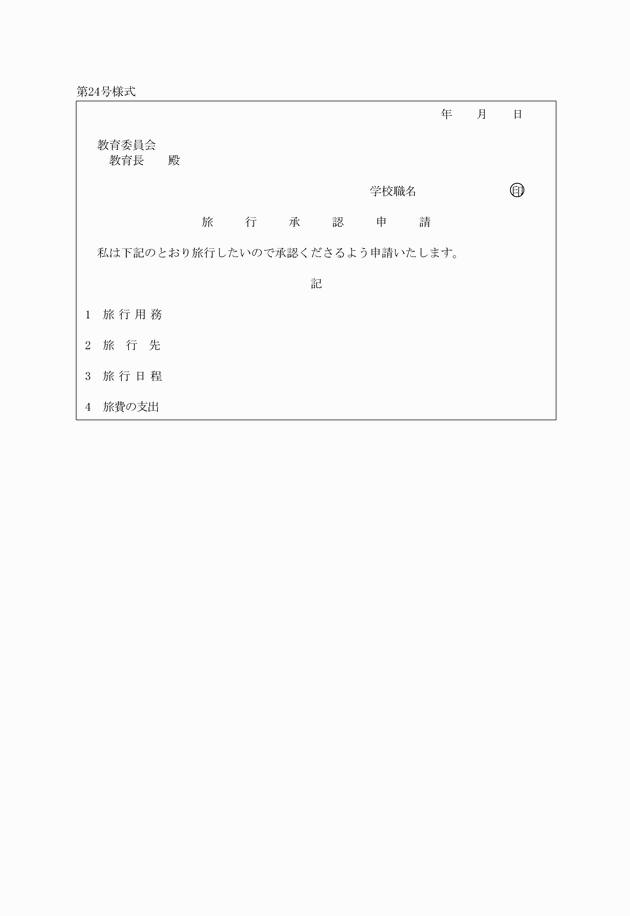

第24号 | 旅行承認申請 |

| |

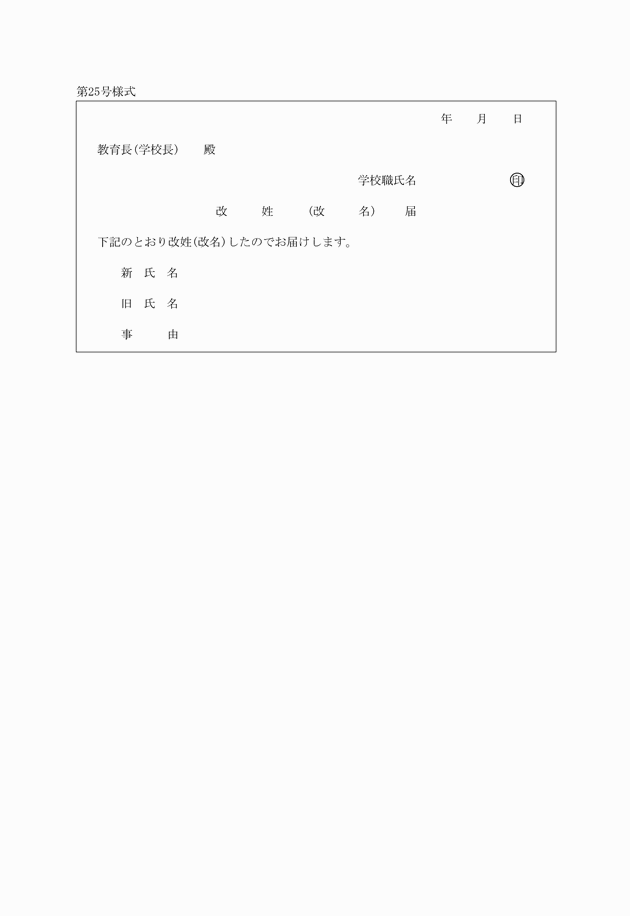

第25号 | 改姓(改名)届 |

| |

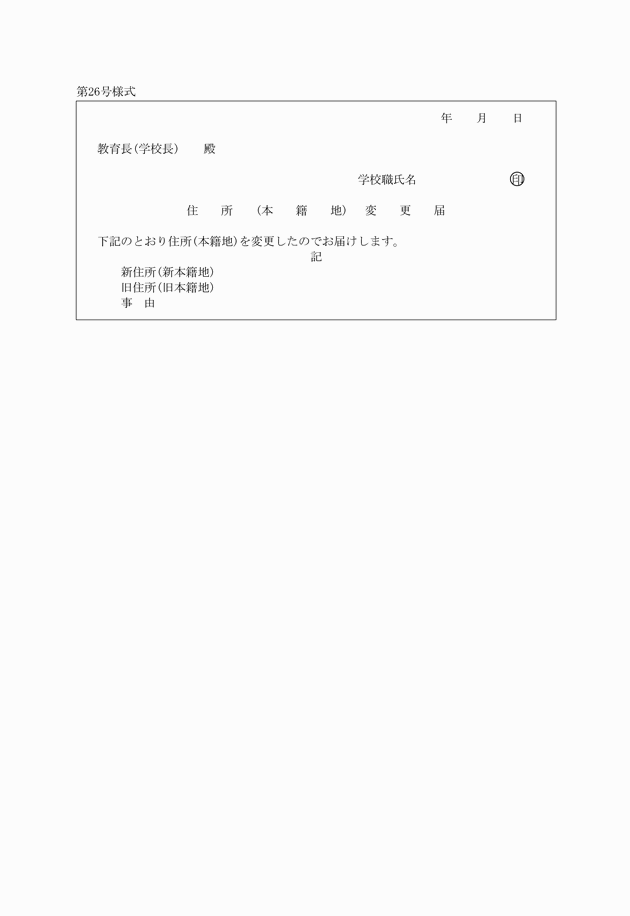

第26号 | 住所(本籍地)変更届 | 〃 〃 |

|

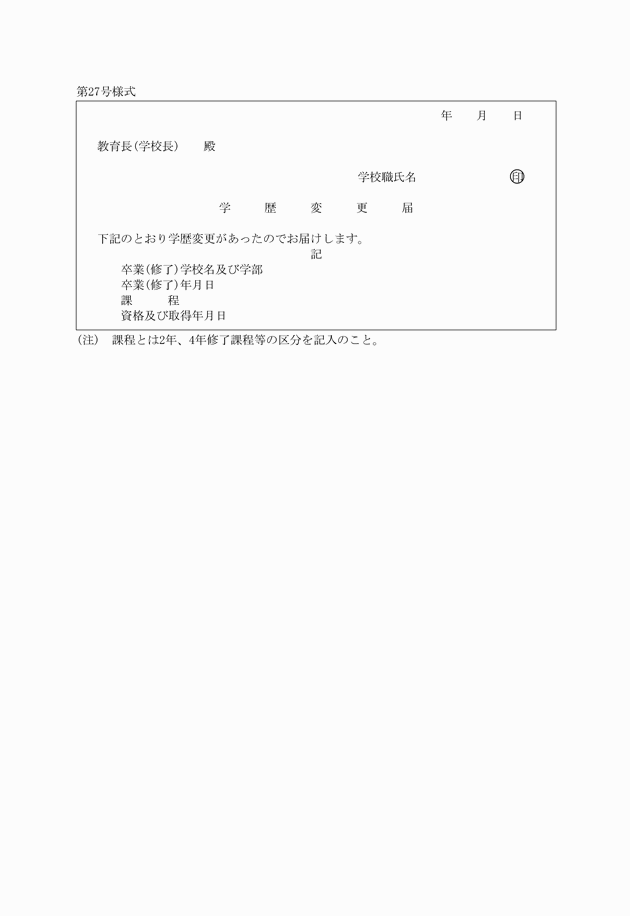

第27号 | 学歴変更届 | 〃 〃 |

|

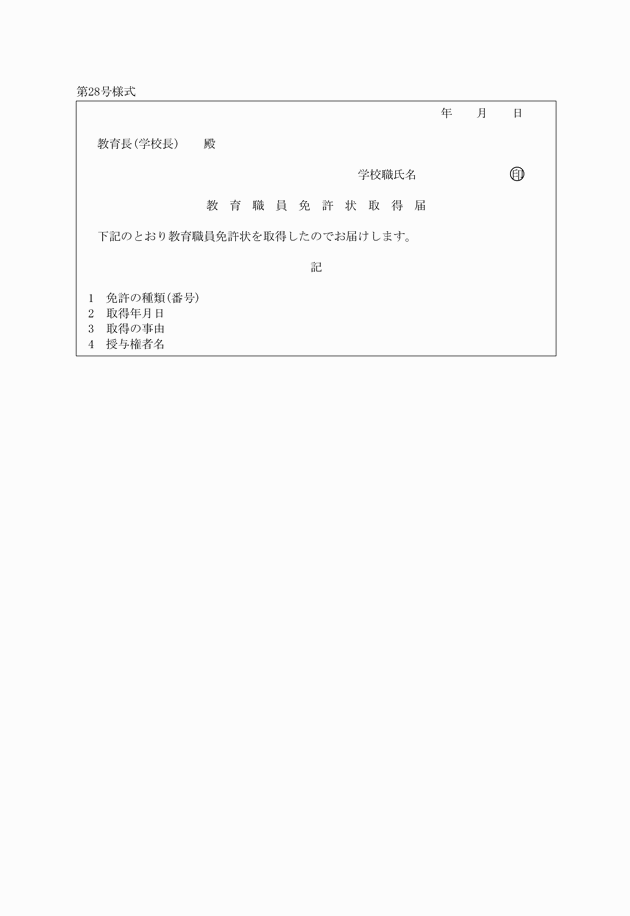

第28号 | 教育職員免許状取得届 | 〃 〃 |

|

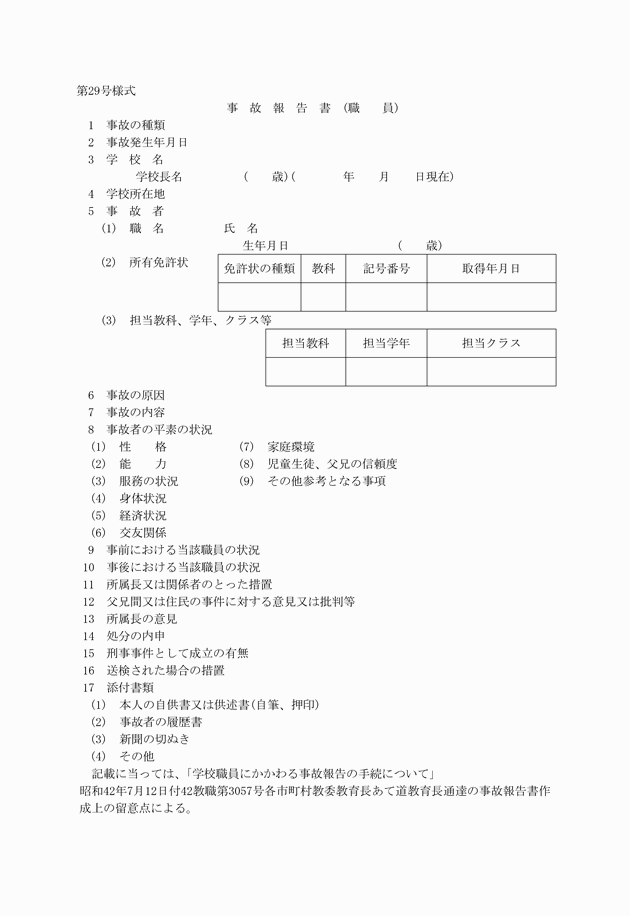

第29号 | 事故報告書(職員) |

| |

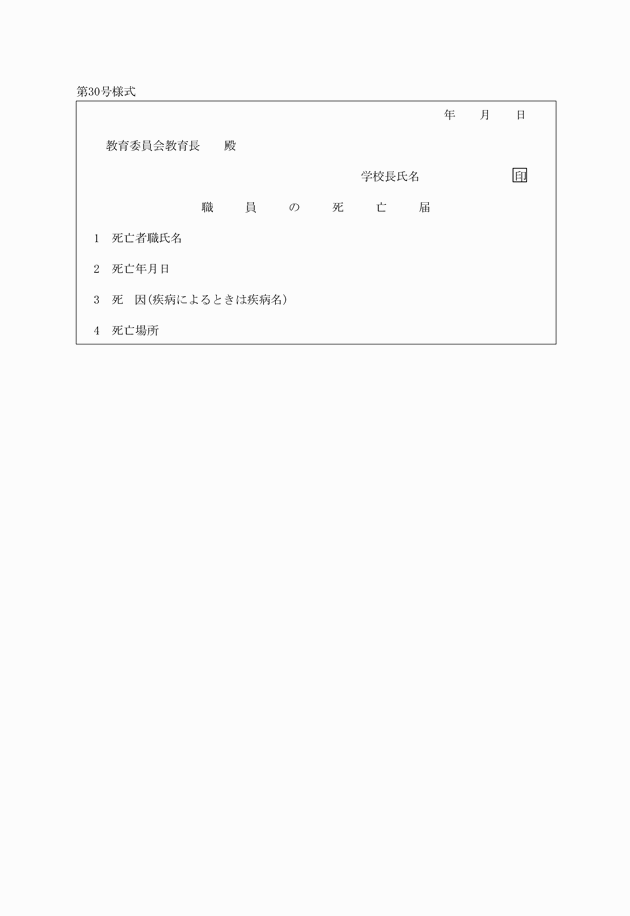

第30号 | 職員の死亡届 | 〃 〃 |

|

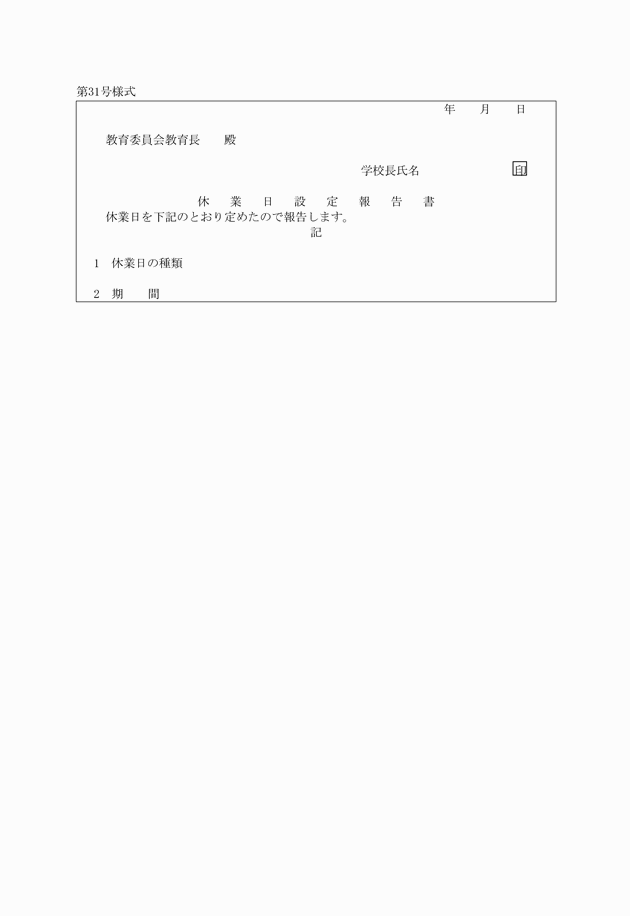

第31号 | 休業日設定報告書 |

| |

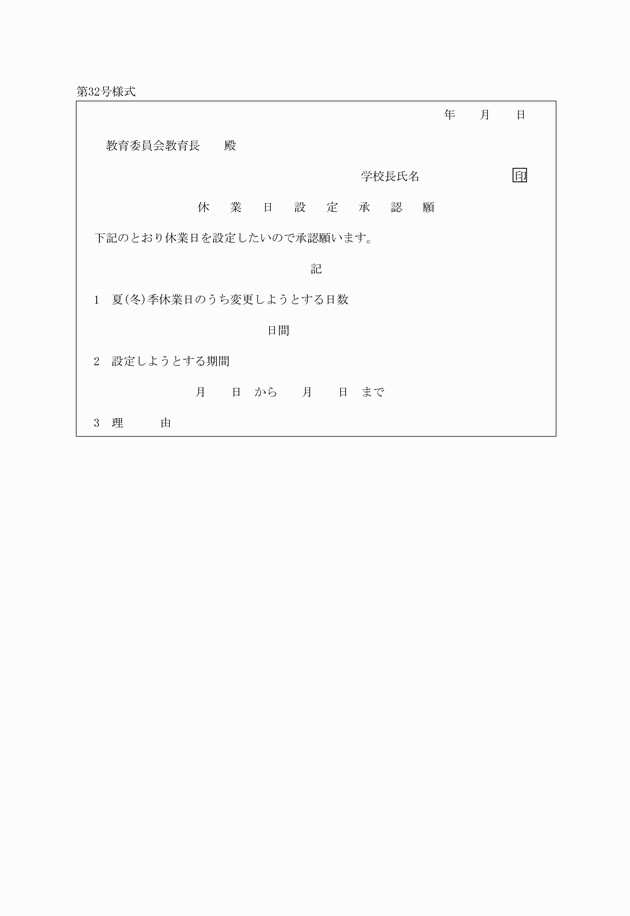

第32号 | 休業日設定承認願 | 〃 〃 |

|

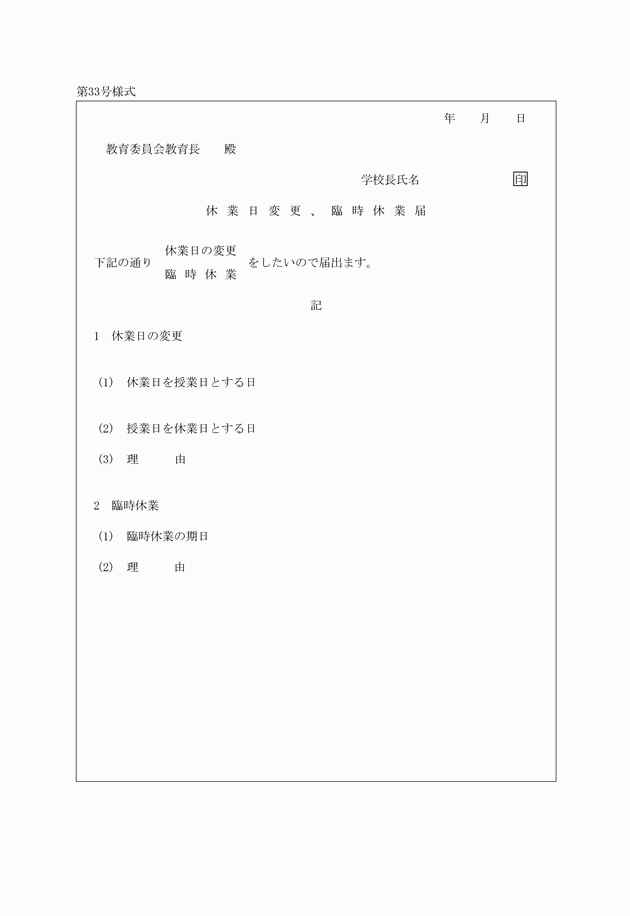

第33号 | 休業日変更、臨時休業届 | 〃 〃 |

|

〃 | 臨時休業届 |

| |

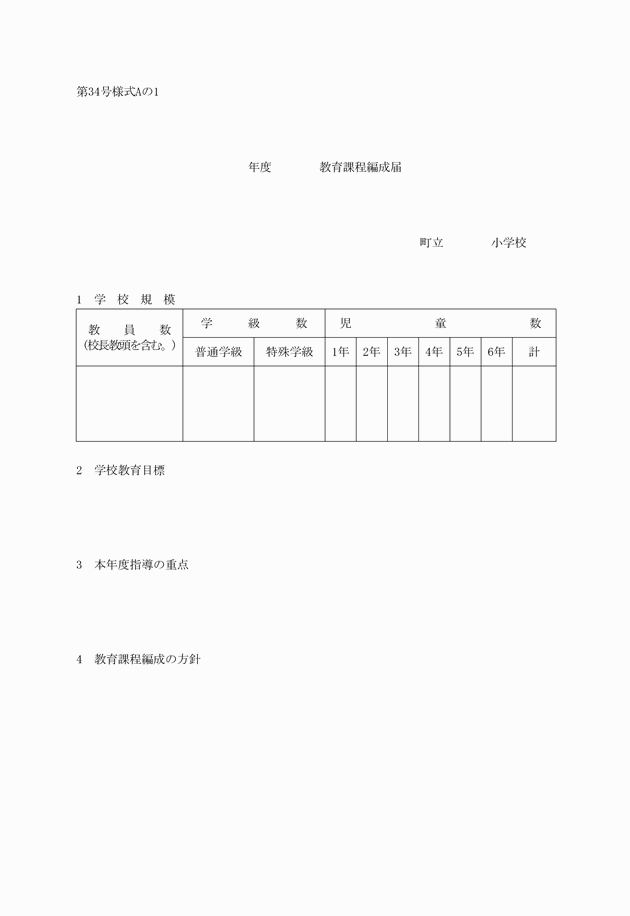

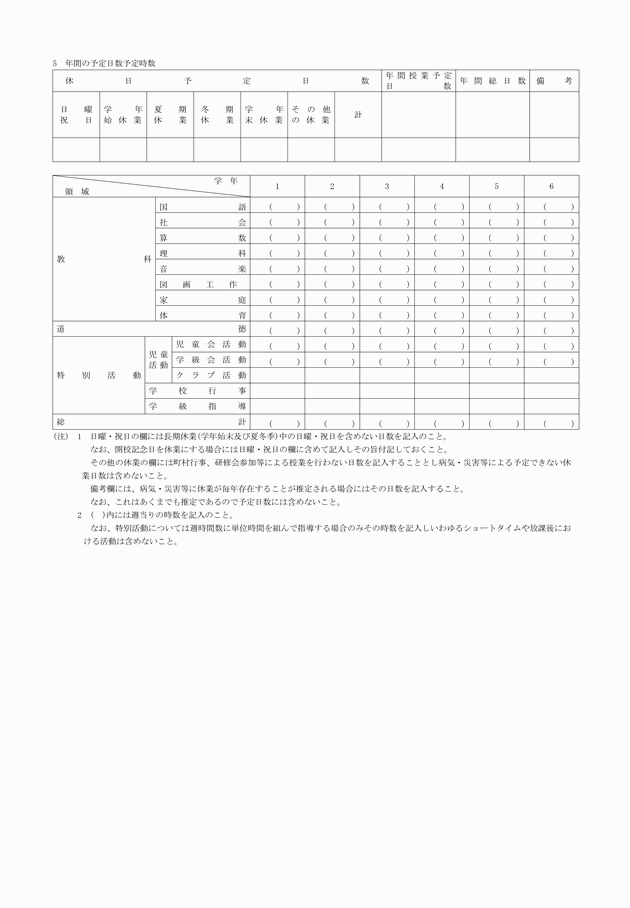

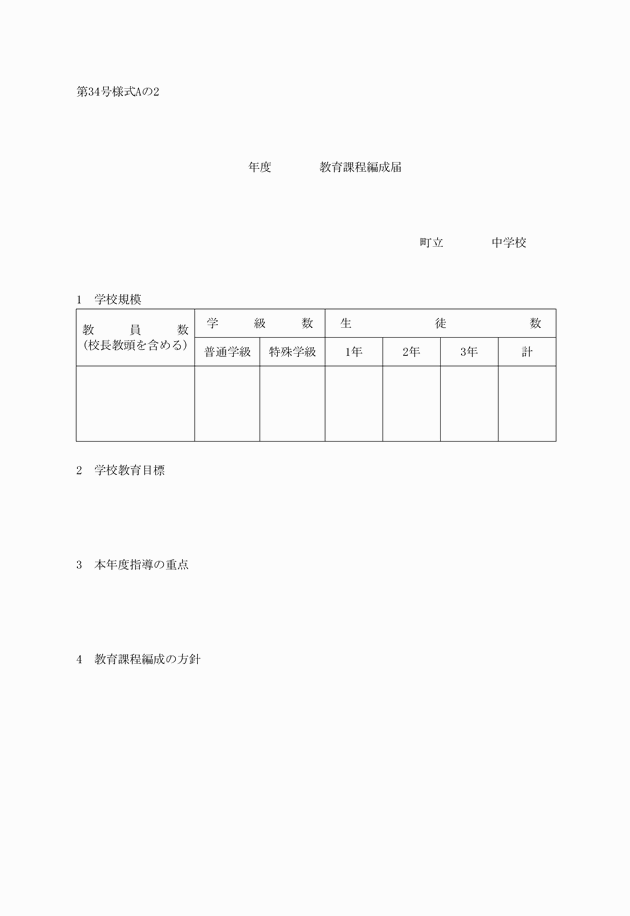

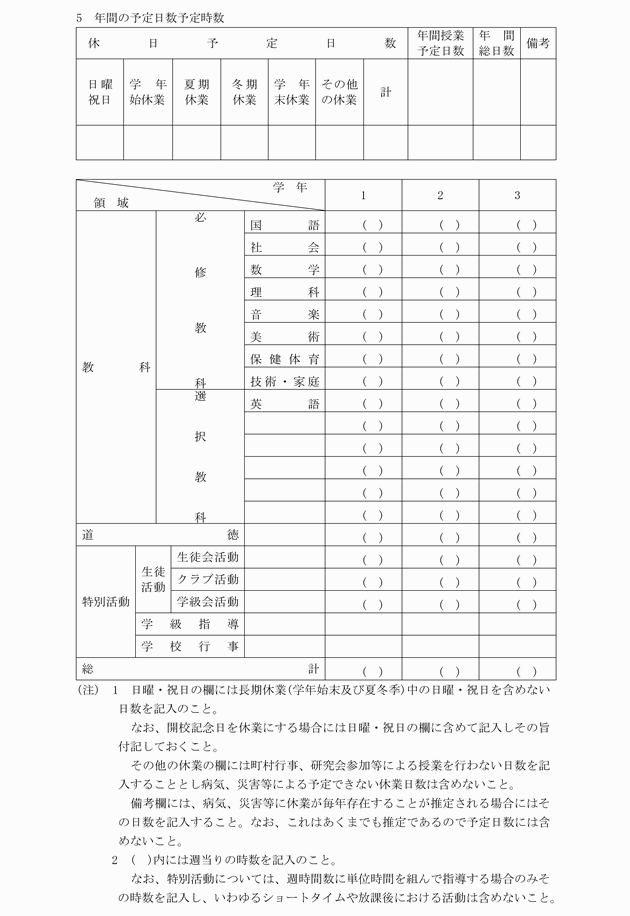

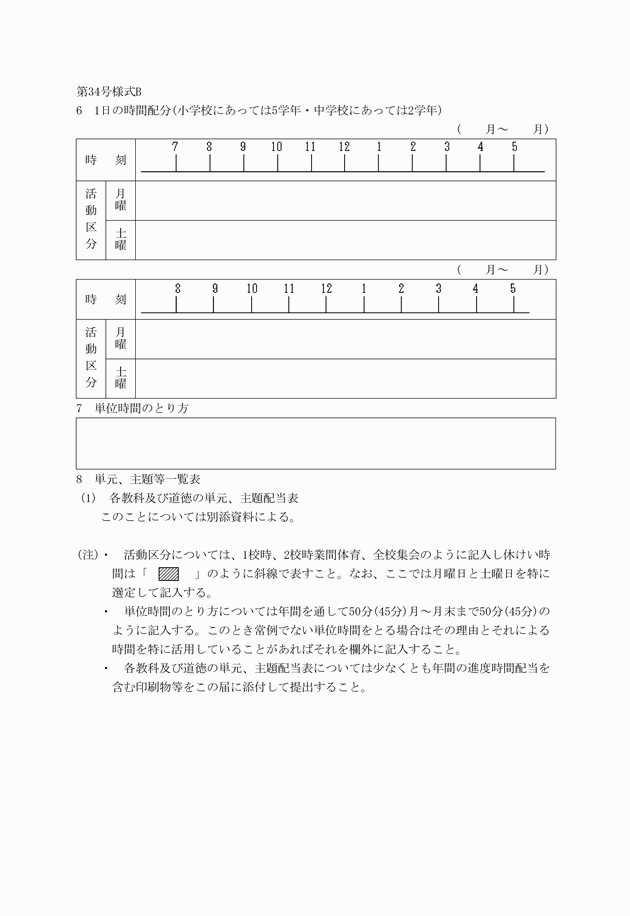

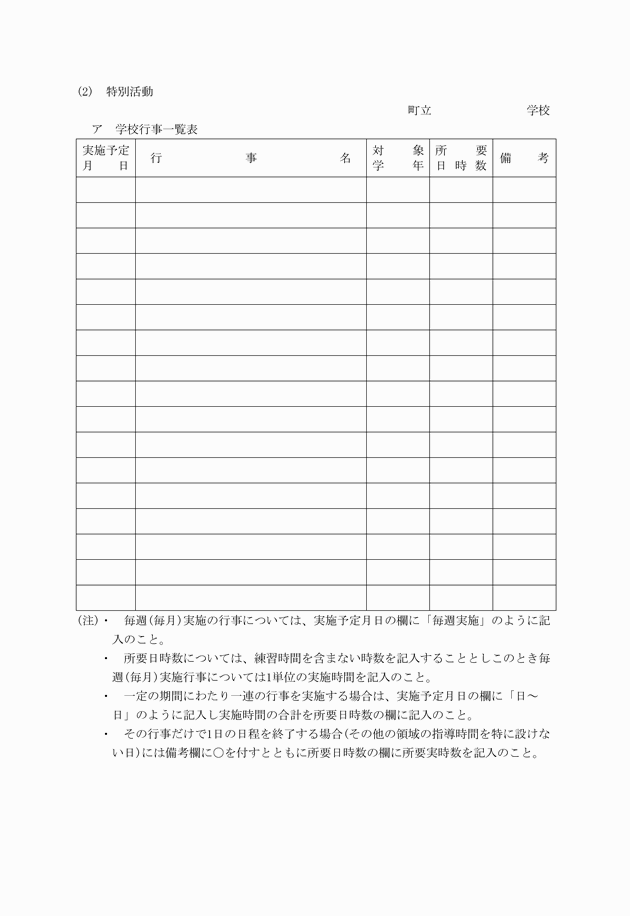

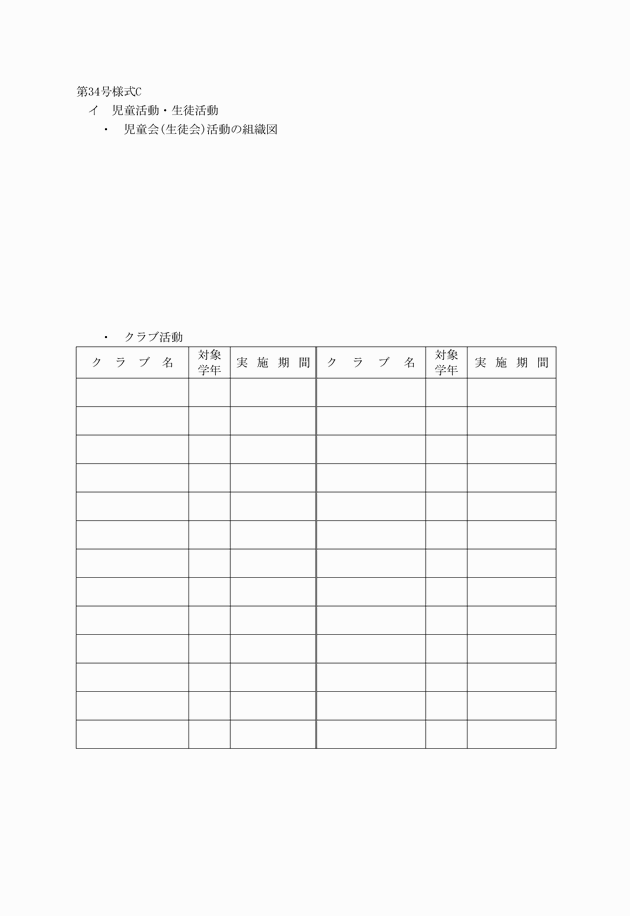

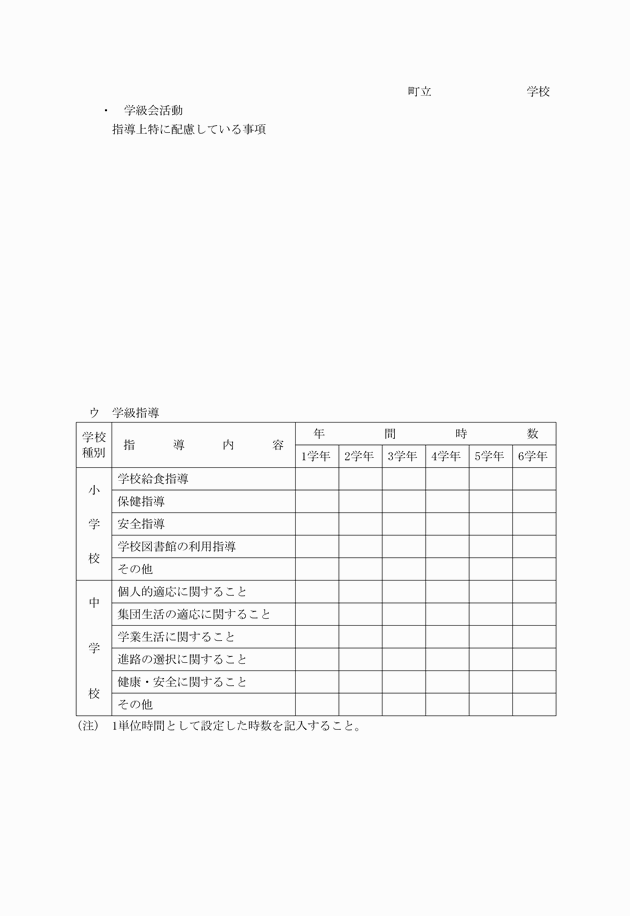

第34号 | 教育課程編成届 | 様式A表1~2.様式B表 様式C表 | |

第35号 | 準教科書(教材)使用届 |

| |

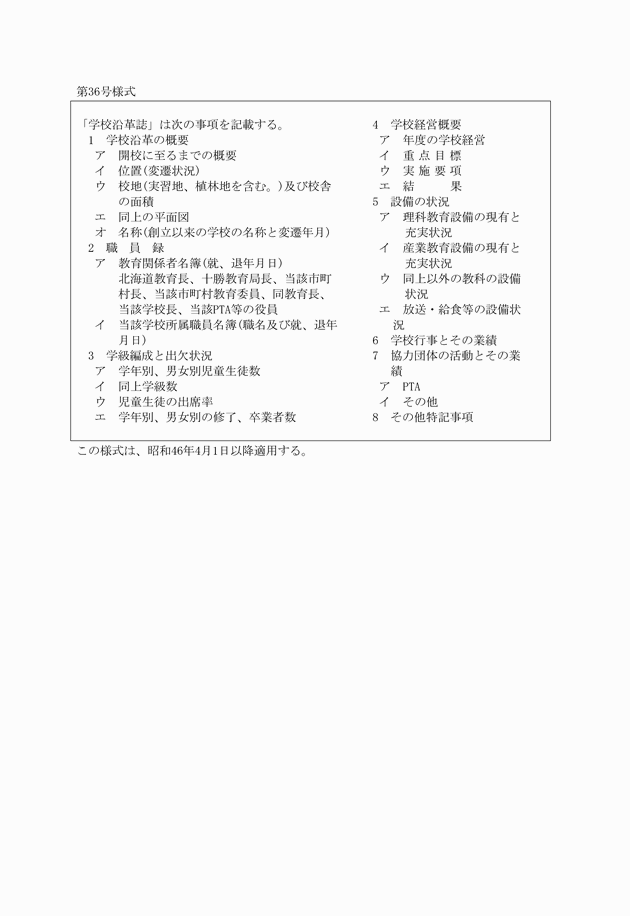

第36号 | 学校沿革誌記載事項 |

| |

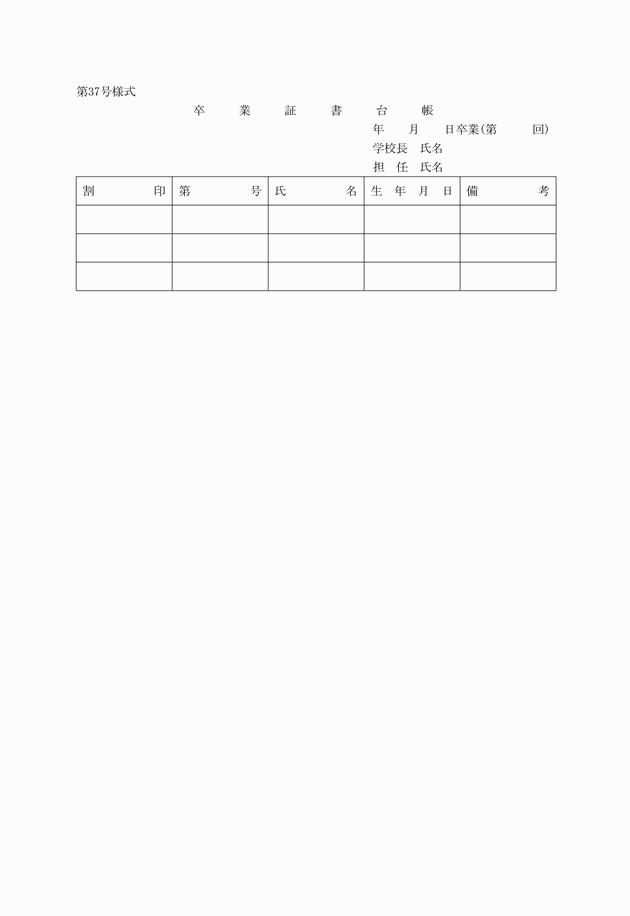

第37号 | 卒業証書台帳 | 〃 〃 |

|

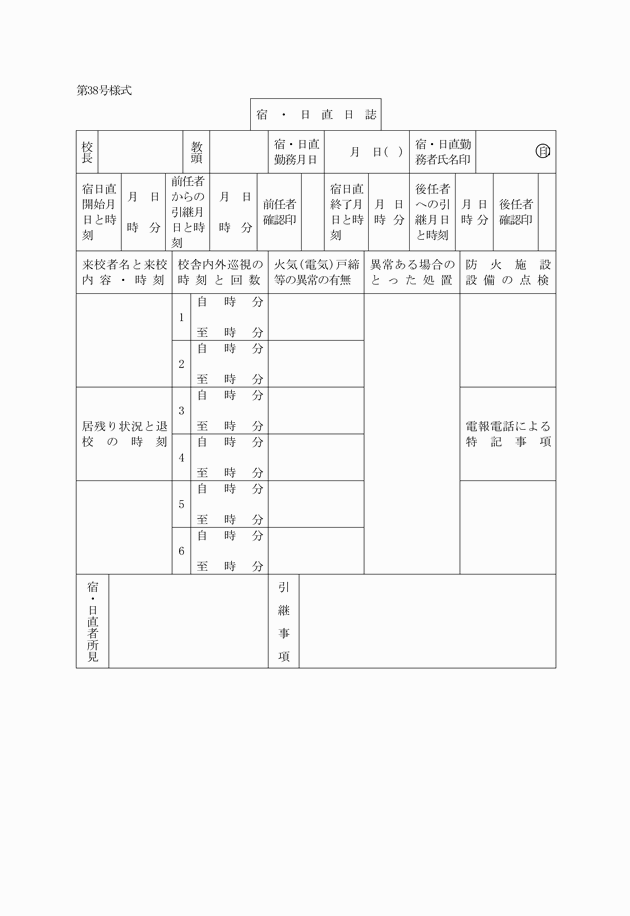

第38号 | 宿・日直日誌 | 〃 〃 |

|

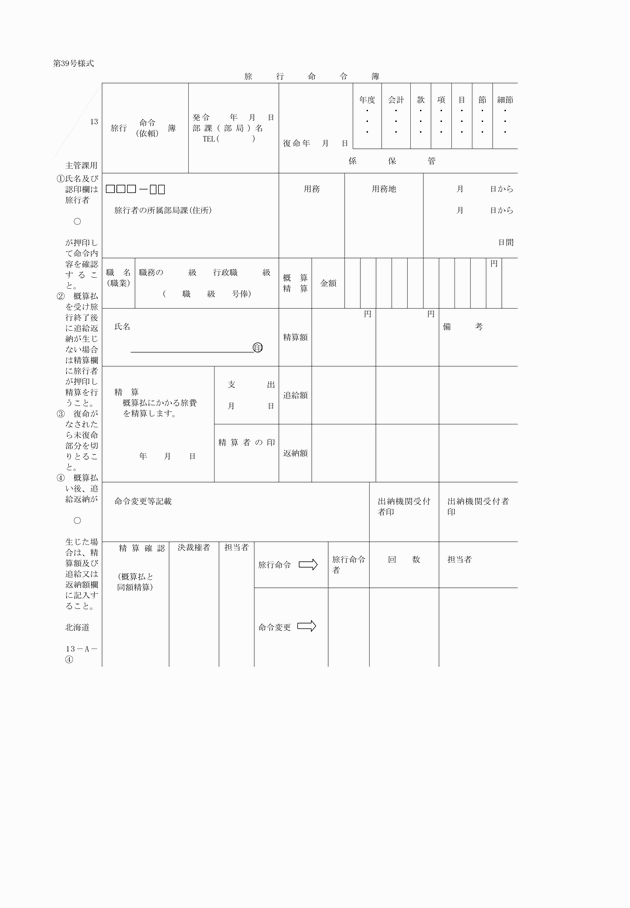

第39号 | 旅行命令簿 |

| |

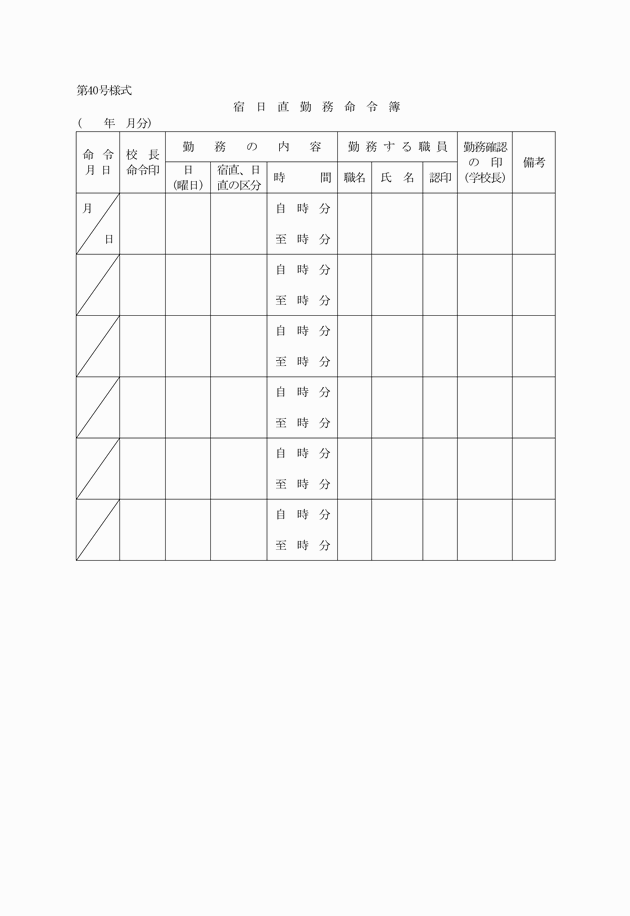

第40号 | 宿日直勤務命令簿 |

| |

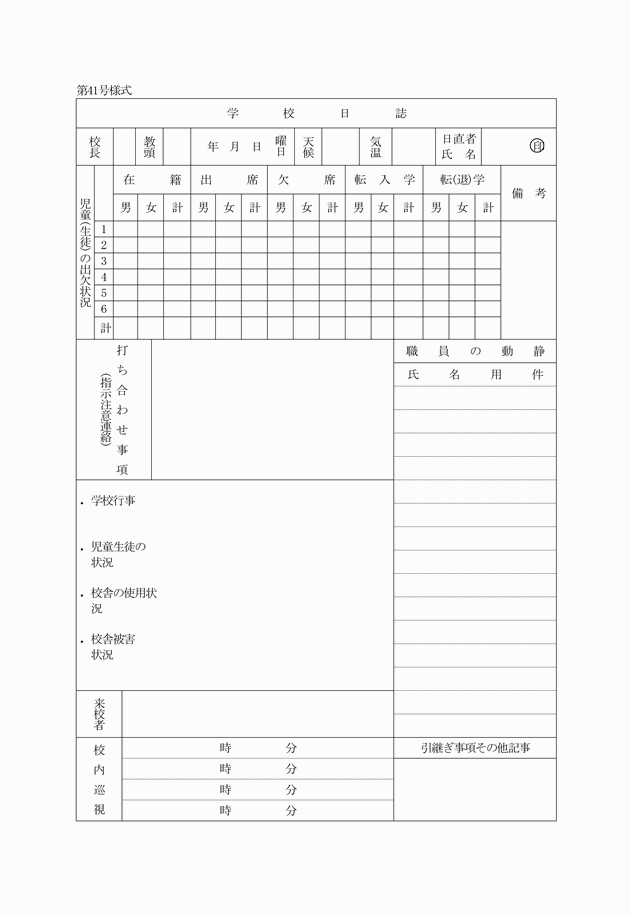

第41号 | 学校日誌 | 〃 〃 |

|

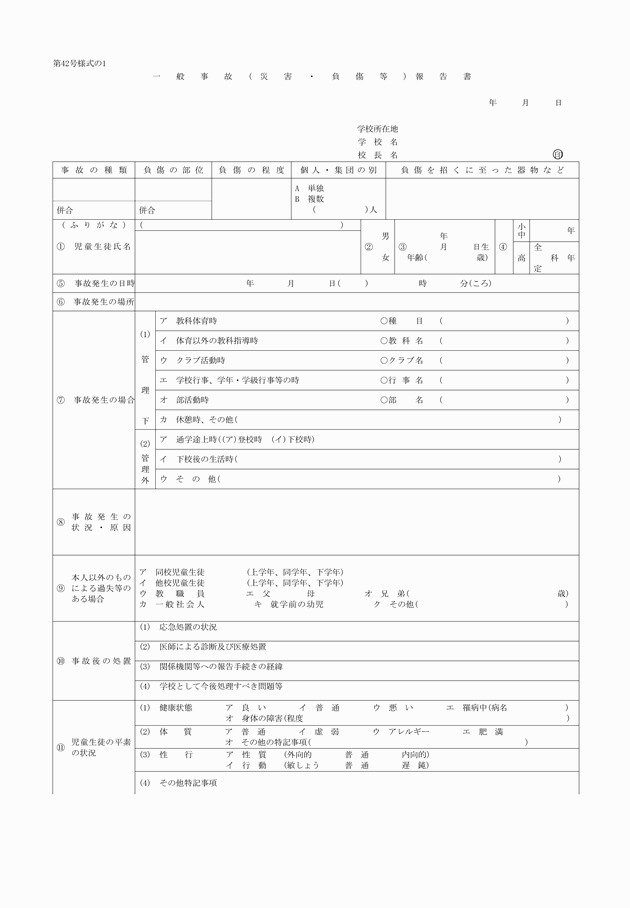

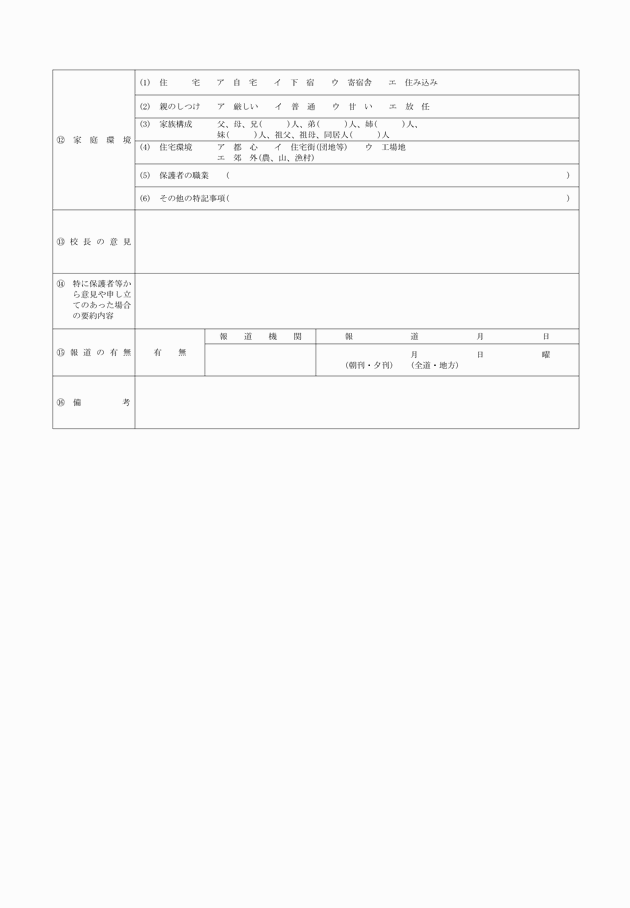

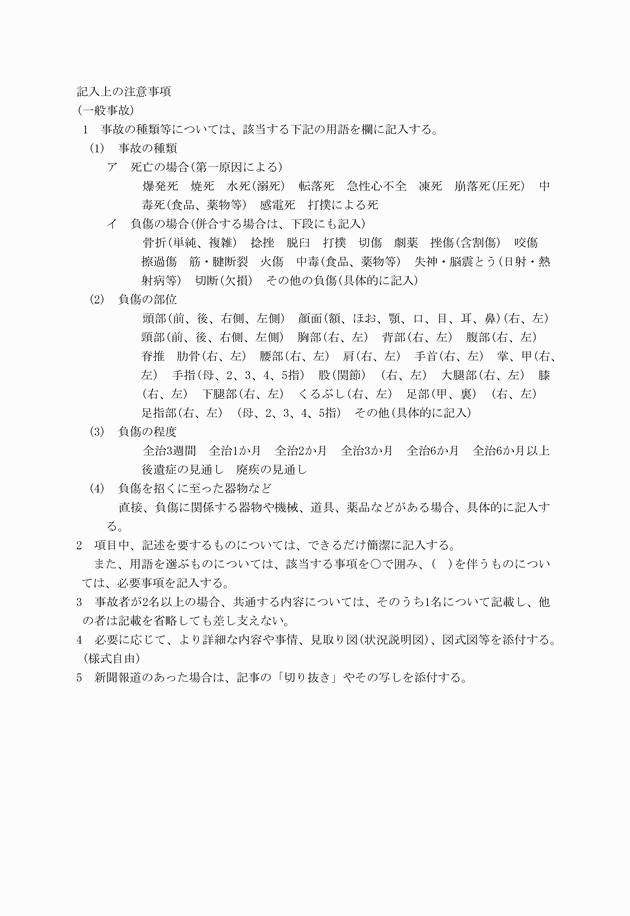

第42号の1 | 事故報告書 | 一般事故 | |

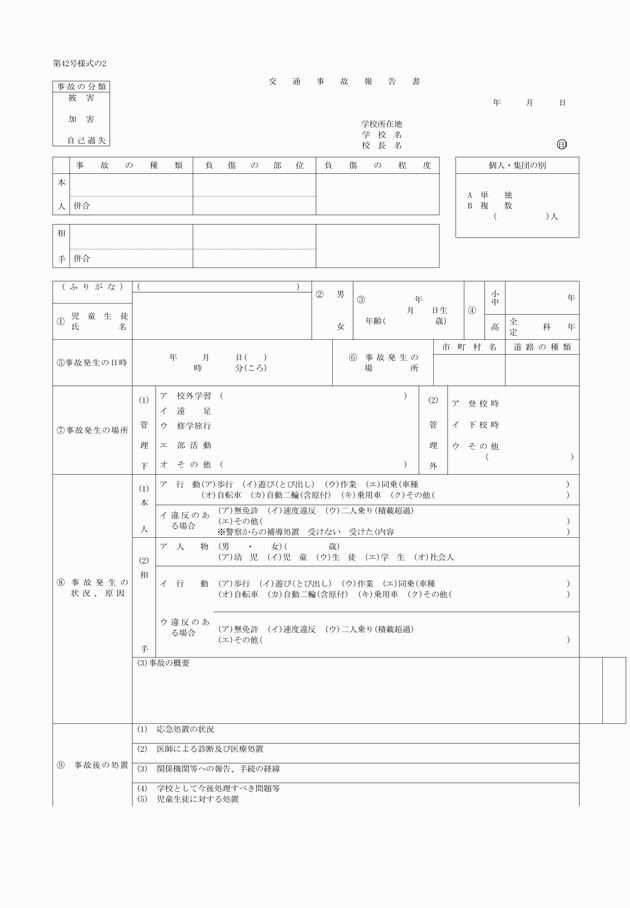

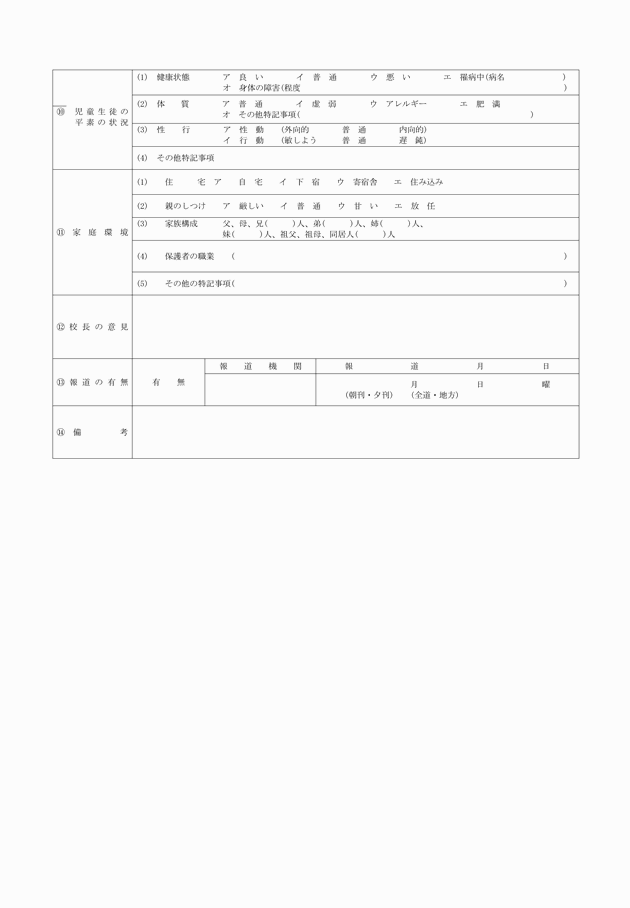

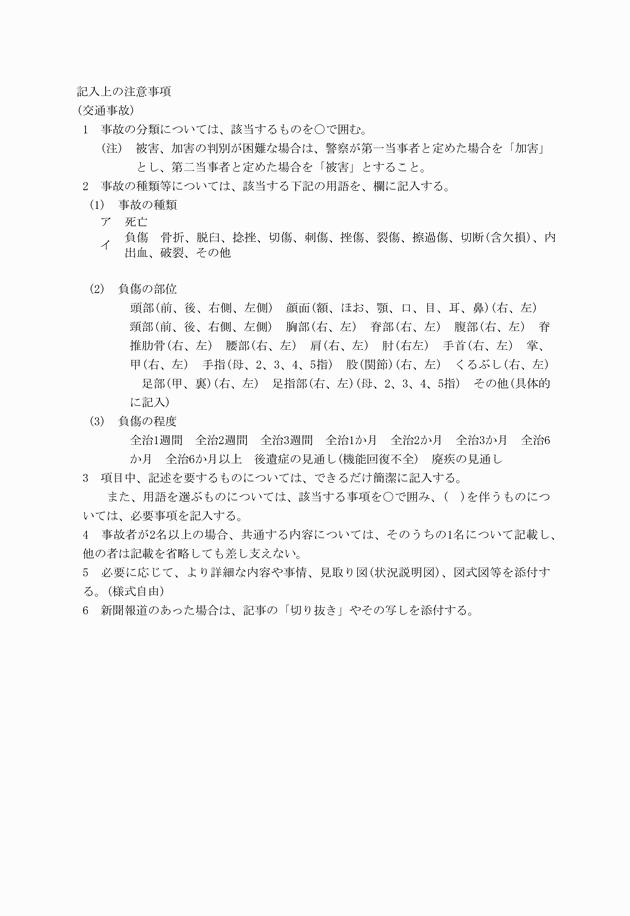

第42号の2 | 〃 | 〃 〃 | 交通事故 |

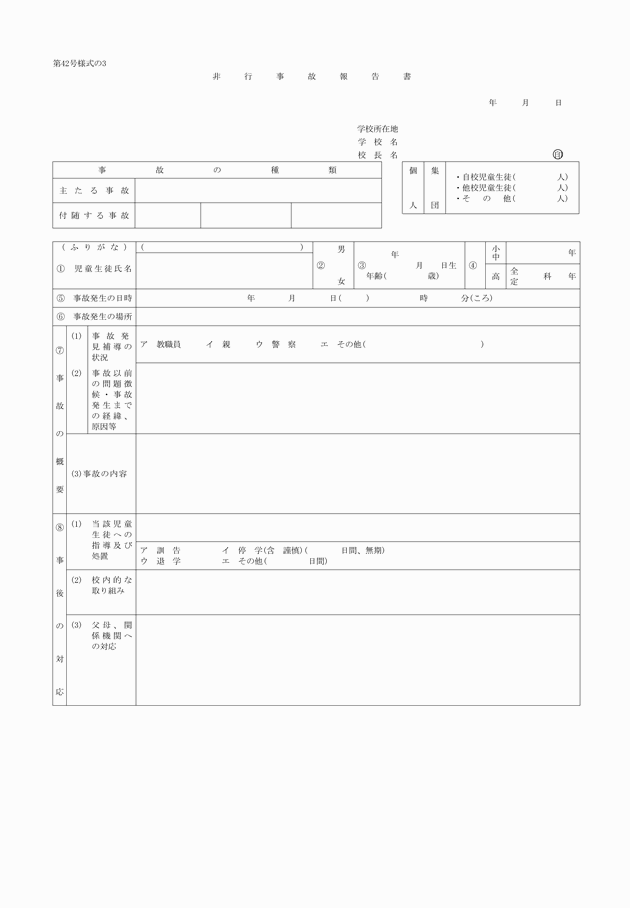

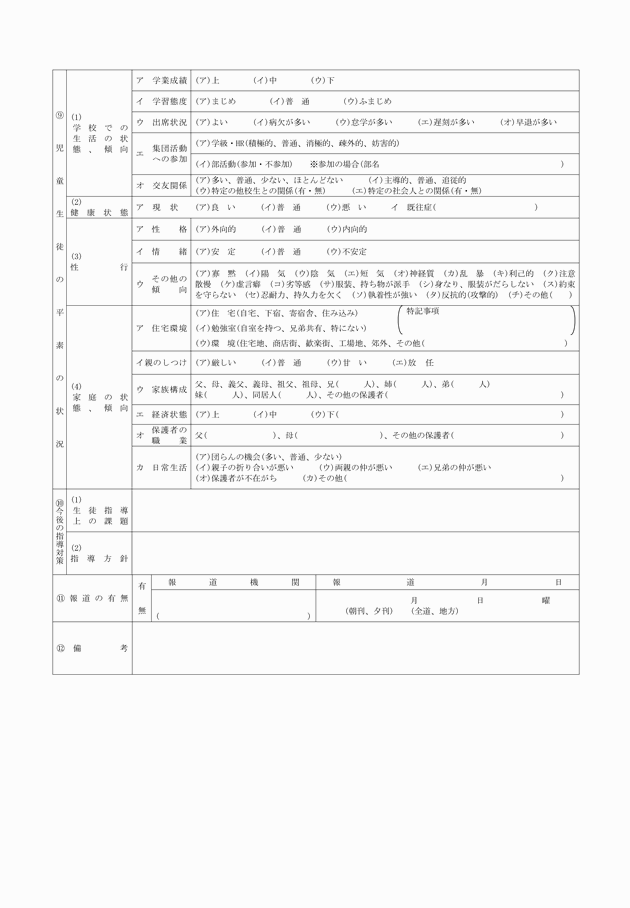

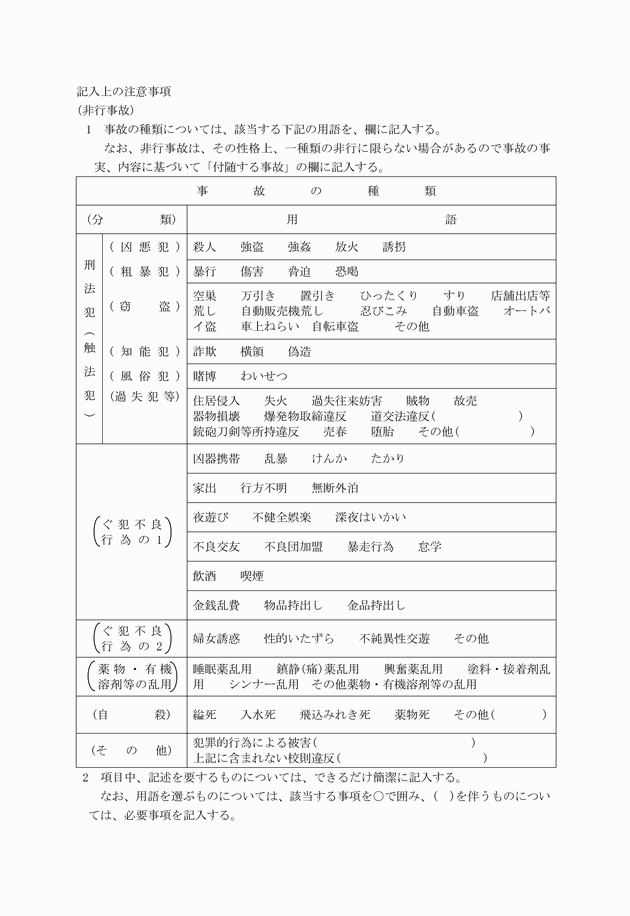

第42号の3 | 〃 | 〃 〃 | 非行事故 |

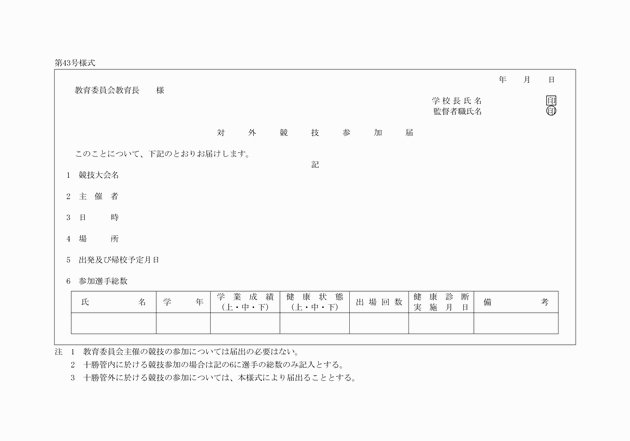

第43号 | 対外競技参加届 | 第2号基準 |

|

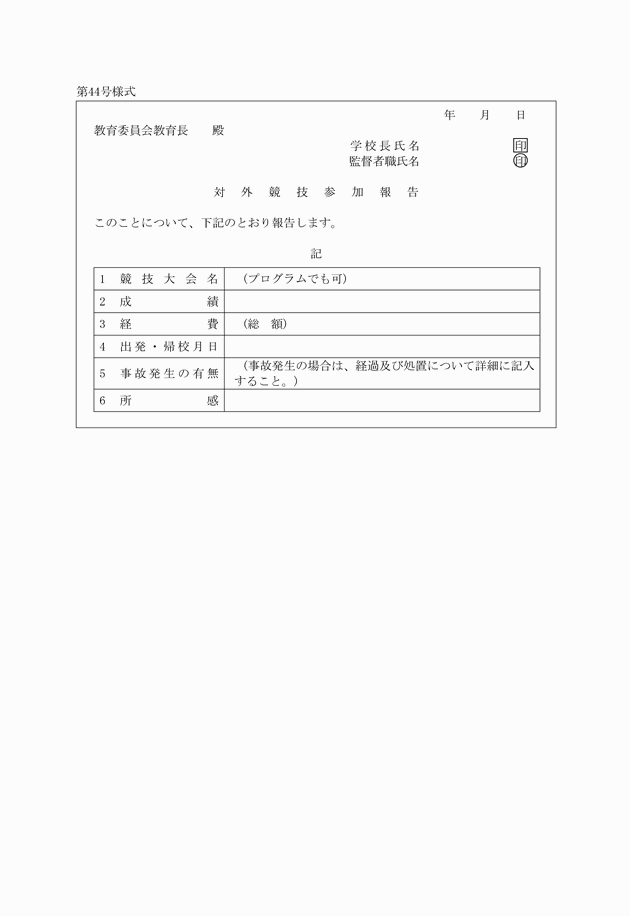

第44号 | 対外競技参加報告 | 〃 |

|

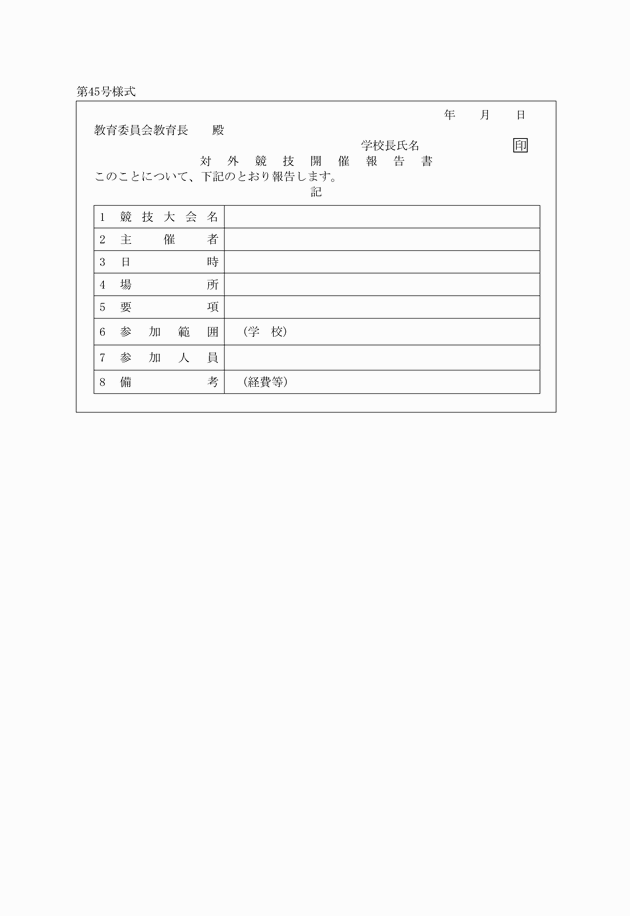

第45号 | 対外競技開催報告書 | 〃 |

|

第14号様式 削除